ここはネットの世界に生まれた不思議な島。ここには、迷い込んだ多くの人たちがいます。

さあ あなたもEVEの世界へ!【マルチプレイRPG 無料オンラインブラウザゲーム】

[ BASE-Script:Script Of Saga II Ver β0.2 ]

入力は15字まで。半角文字のみのコメントは送信できません。必ず全角文字を一文字以上含めてください。

|

|

駄菓子とは、茶席や贈答にも使われる高級菓子に対し、主に子供向けに製造販売される、子どもの小遣いで買える比較的安価な菓子のことである。 昭和期には駄菓子屋が全国の街角に見られ一時代を築いたが、現在では昔ながらの駄菓子屋さんが少なくなってきたこともあり、 今ではコンビニやスーパー、ショッピングモール、菓子専門店チェーンなどで売られるようになってきた。

▼ 続きはここをクリック

駄菓子の起源は江戸時代で、当時は輸入品であった高価な砂糖を使って作られた上菓子に対して、 黒砂糖、麦こがし(炒った麦粉を練ったもの)、水飴、落雁、煎餅などを使用して作られたものが主流だった。 その後、19世紀の京坂で初めて「駄菓子」の名称が登場した。

明治時代になると、駄菓子を専門に扱う駄菓子屋が増えていく。 駄菓子は子供向けのものが多かったことから昭和時代には多くの子供たちが駄菓子屋に集まった。

現在、駄菓子として売られているものは、戦後に発達したものがほとんどで、その種類も豊富である。 また小遣いが少額であることが多い子供でも手が出やすいようにほとんどが10 - 70円程度の極めて安価な価格設定となっている。 味付けはコーラ味やイチゴ味など、子供が好みそうな味付けをしていることや、 物によってはクジ引きができ、当たりが出ればおまけがもらえるといった工夫がされていたり、お菓子自体で遊べたりと子供たちが楽しめる工夫がされている。

[外部リンク]

駄菓子の国 - 毎日新聞

駄菓子 - Wikipedia

駄菓子屋 - Wikipedia

大晦日(12月31日)に縁起を担いで蕎麦を食べる食習慣で、日本では歳末の風物詩ともなっている食文化である。 元々は大みそかの夜の祝膳の一つだった。 地方の風習によって様々な呼称があり、 大晦日蕎麦、大年蕎麦、年取り蕎麦、年切り蕎麦、縁切り蕎麦、寿命蕎麦、運蕎麦、福蕎麦、思案蕎麦などと呼ばれている。 また除夜の鐘を聞いてから食べる地域もあり、「ついたち蕎麦」または「元日蕎麦」と呼ばれている。

▼ 続きはここをクリック

江戸時代には定着した日本の文化であり、 蕎麦は他の麺類よりも細く切れやすいことから「これまでの1年間に起きた災厄を断ち切る」という意味で、 翌年に持ち越さず、大晦日の晩の年越し前に食べる蕎麦である。 また、蕎麦は細く長く伸びた麺であるため、細く長く生きれるように「長寿延命」を祈ったり、 家族がこれからも続いていくように「家運長命」を祈って、縁起を担いで食べられるようになったとも言われる。

江戸時代から続くこの習慣は現代にも続き、60%以上の日本の家庭で、大みそかに食べている。 食べる時間には決まりはなく、夕飯に食べても年越し直前に食べても良いが、年をまたいで食べるのは縁起がよくないともされている。

[外部リンク]

お蕎麦を知って美味しい年越しそばを食べよう! - 農林水産省

みんなに話したくなる「年越しそば」について - 農林水産省

年越し蕎麦 - Wikipedia

多くは、駅前や街道沿い、学生街、オフィス街、工場街等に立地し、外食、特に昼食で利用される。 出前を行う店舗も多い。また、市場周辺や歓楽街では、労働者や朝帰りの客向けに朝食を中心にした営業を行なっている店もある。

提供するものは、主食類、副食類、飲料・酒類である。その多くは家庭料理の延長線上にあるもので和食、洋食、中華食に分かれる。 煮魚、焼魚、フライ、刺身、とんかつ、から揚げ、野菜炒めなど和洋中華の一般的な料理に加え、 単品としてのカレーライス、オムライス、焼飯、各種丼もの、各種汁もの、ラーメンやうどん、蕎麦などの麺類も定番である。 酒類としてはビール、日本酒、チューハイなどが置かれている事が多い。 定食を中心としたメニュー構成の店舗は、定食屋、定食店とも呼ばれる。 夜間には居酒屋として機能する店もある。

[外部リンク]

大衆食堂 - Wikipedia

寿司(鮨・鮓)とは、シャリ(酢飯)に、ネタ(魚肉・野菜など)をまぜた和食。 特にシャリをにぎって、その上にネタをのせた物を握り寿司と言う。 新鮮な魚介類以外にも、肉や野菜、卵などの食材がネタとなる場合も珍しくない。一口に寿司と言っても、その種類は多種多様だ。 伝統的にわさびと一緒に食べられる。

▼ 続きはここをクリック

寿司は東南アジアの山岳地帯に住んでいた民族が、手に入りにくかった魚を長期保存するための方法として編み出した熟鮓(Narezushi)が起源であると言われている。 それが中国を通じて稲作などと一緒に日本に伝わったというのが通説。 日本では1000年以上の歴史があり、既に奈良時代には貢物として朝廷へ熟鮓(Narezushi)が献上されていた。

寿司が今のスタイルに近づいたのは米酢が一般化した江戸時代中期で、発酵させる必要のない「早寿司(Hayazushi)」が誕生する。 握り寿司(江戸前寿司)が考案されたのは江戸時代後期で、せっかちな江戸っ子がパッと腹を満たせるよう、屋台でシャリとネタを一緒に握って提供したのが始まり。 おむすび並みの大きさであったため、切り分けて食べられていた。1皿に2貫盛る現代のスタイルは、当時の名残でもある。 握り寿司が誕生すると、たちまち屋台料理として江戸っ子にもてはやされて市中にあふれ、江戸のみならず関西にも「江戸鮓」を売る店ができた。 屋台で廉価な寿司を売る「屋台店」が市中にあふれる一方で、「内店」とよばれる固定店をかまえる寿司屋では、比較的高価なすしを売った。

製氷産業が盛んになった明治30年以降、近海漁業の漁法や流通の進歩と相まって、これまで生の刺し身が扱えなかった寿司屋も、ネタを氷で冷やして保存できるようになる。 現代では一般的な、煮切り醤油をネタに塗って出す提供方法が確立された。

明治時代末期から大正時代初期には、寿司店に電気冷蔵庫が登場するようになり、続々とネタの種類が増えて、サイズも小ぶりになっていった。 これまで酢〆にしたり醤油漬けにしたり、あるいは火を通したりしていた素材も、生のまま扱うことが次第に多くなっていく。 関東大震災(大正12年)の影響で壊滅状態に陥った東京から寿司職人が全国に散らばったことにより、日本全国に江戸前寿司が広まったとされている。

昭和初期まではメニューを寿司職人に任せる「おまかせ」が一般的な注文であり、職人が当日の市場にあった様々な魚を仕入れて提供していた。 寿司は順調な発展を遂げてきたが、昭和時代の高度経済成長期になると、衛生上の理由から、これまでメジャーであった屋台の寿司店が廃止になってしまい、廉価な店もあるにはあるものの、寿司屋は高級な料理屋の部類に落ち着いた。 しかし、昭和33年、史上初となる回転寿司が大阪で開業したことを皮切りに、寿司は庶民的な食べ物としての地位を再び取り戻した。

[ 寿司の種類 ]

○握り寿司(Nigirizushi)

一口サイズのシャリ(酢飯)の上にネタ(魚肉・野菜などの具材)をのせた日本を代表する寿司。

○巻き寿司(Makizushi)

海苔などの材料でシャリ(酢飯)やネタ(魚肉・野菜などの具材)を巻いた寿司。

○ちらし寿司(Chirashizushi)

シャリ(酢飯)に多種類のネタ(魚肉・野菜などの具材)を合わせて作る寿司。

○稲荷寿司(Inarizushi)

甘辛く煮た油揚げの中に、シャリ(酢飯)を詰めた寿司。

○軍艦巻(Gunkanmaki)

シャリ(酢飯)を海苔で巻き、その上にネタ(魚肉・野菜などの具材)を乗せた寿司。 軍艦に似ていることから名づけられた。 握り寿司のネタとして適さない柔らかい食材や崩れやすい食材を提供できることが特徴。

○押し寿司(Oshizushi)

シャリ(酢飯)の上にネタ(魚肉・野菜などの具材)を重ね、箱などの型にはめて力をかけて押し込むことによってできた寿司。

[外部リンク]

寿司 - Wikipedia

ラーメンは、小麦粉に塩、卵、梘水(かんすい)、水などを加えてよくこねた中華麺をゆで、スープを注ぎ,様々な具としてチャーシュー・メンマ・味付け玉子・刻み葱・海苔・鳴門巻き・コーン・バター・魚介類などを加えた麺料理。

▼ 続きはここをクリック

特定の地域で食べられている独自性があるラーメンをご当地ラーメンという。

[ 日本で食べられるラーメン ]

○醤油ラーメン(しょうゆラーメン)

鶏がらや野菜でとった出汁をベースにしょうゆで味つけされたスープを使用したラーメン。透明の澄んだうす茶色のスープで、味はあっさりしたものから豚骨ベースのこってりしたものまである。 「中華そば」と表現される場合もある。

○塩ラーメン

鶏ガラや煮干し、アラや昆布などの魚介系でとった出汁をベースに塩で味つけされたスープを使用したラーメン。透き通った透明のスープで味はさっぱりしている。

○味噌ラーメン(みそラーメン)

鶏ガラや野菜、昆布でとった出汁をベースに味噌で味つけされたスープを使用したラーメン。味噌は大豆や麦などの発酵食品であり、その発酵によって生まれる深い味わいやコク、旨味が特徴。

唐辛子の辛味を加えた味噌ラーメンを辛味噌ラーメンと言う。豆板醤やコチュジャンなどが利用されることもある。

○豚骨ラーメン(とんこつラーメン)

豚骨でとった出汁をベースに醤油や味噌、塩で味つけされたスープを使用したラーメン。骨のコラーゲンなどが溶け出し白く濁ったコッテリとしたコクのある味わいが特徴。

○鶏白湯ラーメン(とりぱいたんラーメン)

鶏ガラなどを白濁するまで煮込んだ出汁をスープとして使用したラーメン。鶏の旨みが前面に出ており、マイルドだけどコクがあ白いスープが特徴。

[外部リンク]

ラーメン - Wikipedia

能は華やかな装束と能面を身に付けて、言葉に節をつけた「謡(utai)」という声楽と「囃子(hayashi)」という笛や打楽器で構成された楽器演奏に乗せて、 舞踏的な動きで物語を進めていく。 その演技や演出は、六百年を越える歴史の中で極限まで洗練され、演者のわずかな動きに深い意味が込められている。 能楽の一分野である能は日本の代表的な古典芸能であり、室町時代に観阿弥と世阿弥の親子によって完成された。 能は能楽のうちでも超自然的なものを題材とした歌舞劇のことで比較的高尚なものである。

▼ 続きはここをクリック

セリフも古い日本語がそのまま使われており、言い回しも独特です。 能の上演曲目は現在約260曲が伝えられているが、古い日本の文学作品を材料にしたものが多い。 能の筋書きは非常に単純で、登場人物も類型化されている。 代表的な役柄には「源氏物語」「伊勢物語」などの古典文学に登場する優美な男女の霊、 「平家物語」で語られる「源平の戦」で死んだ武将の霊、 「鞍馬天狗」の鞍馬山の大天狗、 地獄に堕ちて苦しんでいる男女の霊、というように、幽霊が多い。 また、松や桜など草木の精、各地の神々、天女、天狗、鬼など、人間以外のものも多く登場する。

能では主役のことをシテという。 そのシテと応対し、シテの演技を引出す役をワキと呼ぶ。

能の演技は「能面(noumen)」あるいは「面(omote)」という仮面を用いて行われる。 能面を付けるのは、「シテ」と呼ばれる能の主役を演じる役者や、シテ方を補助する役者が付けるもので、 若い女性や老人、少年、あるいは神仏、仙人や亡霊といった超人的な存在を演じるときに使われ、ふだんの自分とまったく違う次元の役に変身するための道具である。 ただし、すべての役者が面をつけるわけではなく、現実に生きている男性を演じる「ワキ」は面をつけることはない。

能は能舞台という専用の舞台で上演される。 ほぼ6メートル四方の本舞台と、そこから左にのびる廊下のような「橋懸(hashigakari)」という二つの空間からできていて、それぞれに屋根が付いている。 橋掛は人物の登・退場の通路というだけでなく現実の世界とあの世をつなぐ橋にもなり、舞台に立体感を与える役割も果たしている。

舞台には基本的に何も置かず、演者の洗練された動きや声、音楽で情景を描き出すが、「作リ物」と呼ばれる一種の舞台装置が出されることがある。 たとえば竹で舟型の枠組みを作って白い布で巻いただけの「舟」であるとか、神殿や天岩戸を表わす小さな建屋、中に桜の精が入っている老木など、簡素な作りのものが多いが、 中にはシテが飛び込む鐘のような、大がかりなものもある。

ただしこれらはどれも、役者の演技を効果的に引き出すためのもので、情景を描くためのものではない。 能においては、照る月も、空を飛ぶ雁の列も、虫の鳴き声も、すべて謡とシテの動きで表現される。 役者がわずかに空を仰いだり、あるいはじっと耳をすましたりする、その動きを見、謡を聞いて、観客もそこに月を見たり虫の声を聞いたりするのである。 どんなに地謡がすばらしくても、シテの型が見事でも、観客が想像力を働かせなければ情景は浮き上がってこないことになる。

楽器は、笛・小鼓・大鼓と、曲によって太鼓が用いられる。能の囃子は単なる伴奏音楽ではない。 シテの演技や地謡等とともに、一曲の世界を作り上げるための大切な要素である。

[外部リンク]

能楽 - 五番目物 - 能・世阿弥|文化デジタルライブラリー - 独立行政法人日本芸術文化振興会

国立能楽堂 - 独立行政法人日本芸術文化振興会

能・狂言ってなに? - ようこそ劇場へ - 文化庁広報誌 ぶんかる

能 - Wikipedia

飴細工とは、熱して柔らかくした飴を棒の先に付け、自然と冷え固まるまでの間に、自らの手と握りバサミ1本だけで動物・魚や草花などの形に造形する伝統的な日本の細工菓子。 またそれらを作る工程を実演し魅せる芸でもある。

▼ 続きはここをクリック

飴の温めると柔らかく、冷めると固まる性質を使って作る飴細工は、鍋から飴を取り出してから数分で造形を終わらせなければならない。

飴細工は彫刻とは違い、削りとったり切り落としたりすることはなく、棒の先につけた丸い飴を、ハサミで切ったり伸ばしたらしながら飴を無駄にすることなく作り上げる。

日本での飴細工の原型は、古くは8世紀ごろからあると言われ、 江戸時代には職人が町中を楽器を鳴らす、口上をのべるなど様々な工夫をしながら売り歩くようになり、広く庶民の娯楽として親しまれていた事が、書物や川柳、浄瑠璃などに描かれている。

その後脈々と飴細工の技術は受け継がれてきたが、現在、飴細工師の数は日本全国で100人に満たない状況である。

[外部リンク]

飴細工/ 日本伝統飴細工協会 / Japan AMEZAIKU Association

特集2 飴(あめ)(1)/飴細工 - 農林水産省

飴細工 - Wikipedia

「ねぷた祭」は主に青森県の各地で行われ、明かりを灯した巨大な灯籠(ねぷた)を山車に乗せて街中を練り歩く大変華やかなお祭り。 その起源は奈良時代まで遡るといわれており、地元の多くの人にとって一年で最も重要なイベントとされている。 そのねぶたに使用されているのがねぷた絵。

▼ 続きはここをクリック

ねぶた絵師が長い時間を掛けて、歴史的な題材を基に構図を練り上げ、鉛筆で下書きを始め色を付ける。この下絵がねぶた制作の第一歩であり、下絵が設計図となって制作が始まる。

和紙に鉛筆で下書きをしたあと、墨、溶かしたろうそくや染料を使い書き上げる。 最後に赤や緑、青などの色を使って華やかに染め上げる。 その最大の特徴は色のぼかし塗り。

[外部リンク]

ねぷた絵のルーツは浮世絵から!? - 津軽地域の情報発信サイト”林檎夢舎”

ねぷた絵と構造 - 津軽地域の情報発信サイト”林檎夢舎”

ねぷた絵 - 津軽デジタル風土記

ねぷた絵 - 文化遺産オンライン

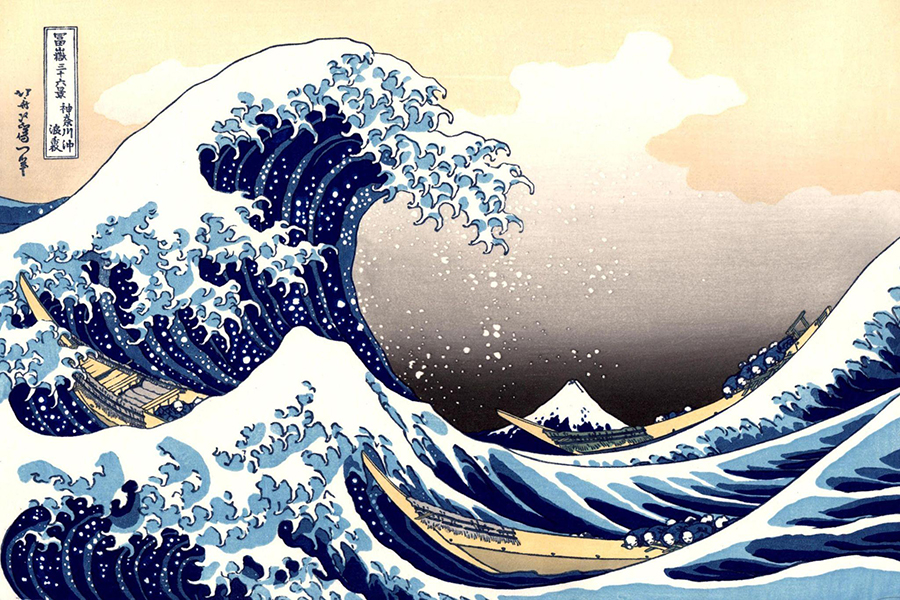

浮世絵の語源は、平安時代初期に広がった「苦しい、辛いことが多い世の中」を意味する「憂き世 / Ukiyo」とされている。 平安時代末期になると定めない無常の世という観念が付加され「浮き世」と表記されるようになる。 これが江戸時代に入ると、それまでの思想の裏返しとして はかない世の中であれば浮かれて暮らそう といった現世を肯定的に捉える考え方が生まれ、 「浮き世」を「浮世」と呼ぶようになる。 歌舞伎(Kabuki)や庶民の暮らし、評判の美人など、 “浮世”の風俗を描いたことから浮世絵と呼ばれるようになった。

浮世絵の作品形態は、肉筆画(筆で直に描いたもの)と木版画(印刷物)に分かれる。 その大胆な構図と表情豊かな線、簡潔で鮮やかな色彩、自由な発想の絵がらなど、西洋絵画には珍しいこれら日本独自の表現方法は、 観る者に強い衝撃を与え、日本人のみならず西洋の人々すら魅了した。

美術品としての価値が高く、ヨーロッパの画家達へも影響を及ぼしました。

[外部リンク]

おしゃれでカラフル!明治時代に活躍した浮世絵師5選 - メイジノオト by 博物館 明治村

歌川広重と浮世絵 - 静岡市東海道広重美術館

上方浮世絵館 | Kamigata Ukiyoe Museum

浮世絵コレクション - 東京富士美術館

浮世絵ができるまで ~摺りの工程~ / TokyoNationalMuseum - YouTube

浮世絵 - Wikipedia

環境省によると、20年3月末現在の温泉地数(宿泊施設のある場所)は全国で2971カ所(源泉総数は2万7969カ所)がある。 日本では観光を兼ねた娯楽である場合が多く、学校の合宿、修学旅行に取り入れる例も多い。もちろん、湯治に訪れる客も依然として存在する。

日本は火山が多いために火山性の温泉が多く、温泉地にまつわる神話や開湯伝説の類も非常に多い。

その歴史は古く、文献としては『日本書紀(Nihon Shoki)』『続日本紀(Shoku Nihongi)』『万葉集(Man'yōshū)』『拾遺集(Shūi Wakashū)』などに禊(Misogi)の神事や天皇の行幸(Gyoukou)などで使用されたとして玉造温泉(Tamatsukuri Onsen)、有馬温泉(Arima Onsen)、道後温泉(Dōgo Onsen)、白浜温泉(Shirahama Onsen)、秋保温泉(Akiu Onsen)などの名が残されている。

✳︎禊(Misogi)は、罪や穢れを落とし自らを清らかにすることを目的とした、神道における水浴行為である。 ✳︎行幸(Gyoukou)とは、天皇が居所から外出する事。

[外部リンク]

温泉名人 - 日本温泉協会

温泉の保護と利用 - 環境省

日本の温泉(Japanese hot springs) - Wikipedia

日本の温泉地一覧(List of hot springs in Japan) - Wikipedia

日本の料金を払って食事・宿泊する施設で、「和」を貴重とした構造および設備を持ち日本旅館ともいう。 畳の部屋や和食、浴衣、温泉など、日本の伝統的な生活を体験できる場所である。

旅館は古代末期に始まり、京都や奈良,各地の港,街道の主要集落に宿(しゅく)が営まれ、社寺門前には参拝客相手の宿屋が並び、問丸(といまる)は商人の宿泊所を兼ねた。

中世以降各地に木賃宿が発達、街道が整備された江戸時代には、江戸幕府と京都の朝廷を繋ぐ東海道(東海道五十三次)、中山道(中山道六十九次)などの、五街道を中心とした旅籠(Hatago)と、温泉地・湯治場の温泉宿とがあった。 明治以降、旅籠は旅館・ホテル、木賃宿は簡易宿泊所と呼ばれるようになった。

[外部リンク]

旅館Q&A あなたの疑問に答えます! - 国土交通省観光庁

旅館 - Wikipedia

日本の公衆浴場の一種で風呂屋(Furoya)や湯屋(Yuya)とも呼ばれている。

6世紀、仏教伝来した時、僧侶達が身を清めるため寺院に「浴堂」が設置され、鎌倉時代になると一般人にも無料で開放する寺社が現れて、やがて荘園制度が崩壊すると入浴料を取るようになった。 これが銭湯の始まりと言われている。 その後は時代とともに様式を変えながら今日の銭湯へ引き継がれ、今なお人々の生活に息づく日本の生活文化として広く庶民に愛されている。 ボイラーで大量の湯を沸かすため、高い排気用の煙突がシンボルの一つとなっている。また、銭湯によっては温泉を利用している場合もある。

[外部リンク]

外国人の銭湯入門 - DiGJAPAN!

東京銭湯 - 東京都浴場組合(Tokyo Sento Association)

銭湯 - Wikipedia

13歳の時に『スター・ウォーズ』と『未知との遭遇』に出会い、特撮の仕事を志すようになる。

1979年中学3年生の夏、同級生ら約10人と一緒に8ミリフィルムによるSF映画『GLORY』を撮る。

阿佐ヶ谷美術専門学校卒業後、1986年にアニメーションやVFXを得意とする株式会社白組 / SHIROGUMIに入社。 CMや映画でのミニチュア製作を担当。

2000年公開の『ジュブナイル』で映画監督デビューし、続く「Returner」(02)でもVFX満載の映像で注目を浴びる。

2005年、『ALWAYS 三丁目の夕日(Always: Sunset on Third Street)』ではCGを駆使して昭和の町並みを見事に再現。 同作は日本アカデミー賞で作品賞、監督賞を含む16部門を制覇し、 続編『ALWAYS 続・三丁目の夕日(Always: Sunset on Third Street 2)』、 『ALWAYS 三丁目の夕日’64(Always: Sunset on Third Street '64)』も大ヒットを収めた。

そのほか、2013年『永遠の0(The Eternal Zero)』、 2014年・2015年『寄生獣(Parasyte)』2部作、 2019年『アルキメデスの大戦(The Great War of Archimedes)』など話題作、ヒット作を数多く発表。

2017年12月、東京2020 開会式・閉会式 4式典総合プランニングチームの一員に選ばれた。 しかし同オリンピックの延期に伴い、職務を全うすることなくチーム解散と共に退任。

2022年11月3日、『ゴジラ』生誕70周年記念作品となったゴジラシリーズ新作で監督、脚本、VFXを務めることが発表され、 2023年11月3日に『ゴジラ-1.0(Godzilla Minus One)』が公開。 第96回アカデミー賞においてはアジア映画として初めて視覚効果賞を受賞。

[外部リンク]

山崎貴監督 応援サイト|takashi yamazaki fan site

山崎貴 Takashi Yamazaki (@nostoro) - x.com

山崎貴 - Wikipedia

学習院大学政経学部卒業。 1963年に東映動画にアニメーターとして入社。その後いくつかの会社を経てフリーとなり、1984年に個人事務所の『二馬力(NIBARIKI)』を設立。 翌年に高畑勲らとアニメーション制作会社スタジオジブリの設立に参加(2005年に同社取締役に就任)。

2005年 第62回ヴェネツィア国際映画祭において、優れた世界的映画人に贈られる栄誉金獅子賞を受賞。 2014年 第87回アカデミー賞で、日本人で2人目のアカデミー名誉賞を受賞。

株式会社スタジオジブリ取締役、公益財団法人徳間記念アニメーション文化財団理事長、三鷹市立アニメーション美術館(三鷹の森ジブリ美術館)名誉館主(初代館主)。

1971年 - 1972年 TVアニメ『ルパン三世(Lupin the 3rd)』ファーストシリーズで初監督。

1974年 TVアニメ『アルプスの少女ハイジ(Heidi, Girl of the Alps)』全カットの場面設定・画面構成(レイアウト)を担当。

1978年 TVアニメ『未来少年コナン(Future Boy Conan)』(NHK)で初めて単独で演出を担当。

1979年 映画『ルパン三世 カリオストロの城(Lupin the 3rd : The Castle of Cagliostro)』で初映画監督。

1984年 映画『風の谷のナウシカ(Nausicaä of the Valley of the Wind)』で監督・脚本・原作を務める。

1986年 映画『天空の城ラピュタ(LAPUTA: Castle in the Sky)』で監督・脚本・原作を務める。

1988年 映画『となりのトトロ(My Neighbor Totoro)』で監督・脚本・原作を務める。

1989年 映画『魔女の宅急便(Kiki's Delivery Service)』で監督・脚本を務める。

1992年 『紅の豚(Porco Rosso)』で監督・脚本・原作を務める。

1995年 『耳をすませば(Whisper of the Heart)』で脚本・製作を務める。

1997年 『もののけ姫(Princess Mononoke)』で監督・脚本・原作を務める。

2001年 『千と千尋の神隠し(Spirited Away)』で監督・脚本・原作を務める。 第52回ベルリン国際映画祭で日本としては39年ぶり、アニメーションとしては史上初の金熊賞を受賞。 第75回アカデミー賞でアカデミー長編アニメ映画賞を受賞。

2004年 『ハウルの動く城(Howl's Moving Castle)』で監督・脚本を務める。

2006年 『ゲド戦記(Tales from Earthsea)』で原案を務める。

2008年 『崖の上のポニョ(Ponyo)』で監督・脚本・原作を務める。

2013年 『風立ちぬ(The Wind Rises)』で監督・脚本・原作を務める。

2023年 『君たちはどう生きるか(The Boy and the Heron)』で監督・脚本・原作を務める。 第96回アカデミー賞で自身としては2度目となる長編アニメ映画賞を受賞した。

[外部リンク]

宮崎駿 - NHK

宮崎駿 - Wikipedia

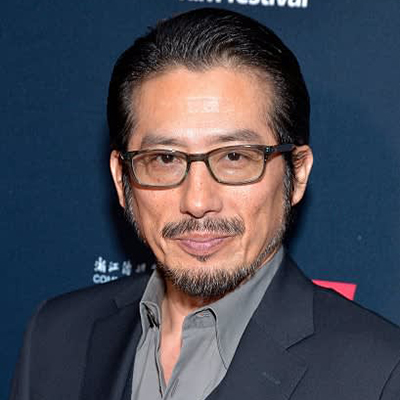

1966年に千葉真一(Sonny Chiba)が主演映画の『浪曲子守唄(Samurai's Lullaby Game of Chance)』でデビュー。 中学校入学と同時に、幼少時に共演した千葉の主宰するジャパンアクションクラブ(JAC)に入団。 高校入学後、千葉のアドバイスで学業専念することになり、一旦芸能活動から身を引く。

1978年、映画『柳生一族の陰謀(Shogun's Samurai)』のオーディションに合格したことで芸能活動を本格的に再開。 また、テレビドラマ『宇宙からのメッセージ・銀河大戦(Message from Space)』で主演を務める。

1980年公開の映画『忍者武芸帖 百地三太夫(Shogun's Ninja)』で映画初主演。

1982年の香港映画『龍の忍者(Ninja in the Dragon's Den)』での主演で初めて海外に進出。

日本作品への出演は2005年公開の映画『亡国のイージス(Aegis)』を最後に15年以上途切れている。

1999年から2000年にかけて、イギリスのロイヤル・シェイクスピア・カンパニー公演『リア王』(蜷川幸雄(Yukio Ninagawa)演出)に史上初にして唯一の日本人キャストとして出演。その演技力と共に日英両国の文化交流の架け橋としての功績を評価され、同国の女王エリザベス2世より名誉大英帝国勲章第5位(Honorary Member of the Order of British Empire: MBE)を授与された。

2002年に公開されアカデミー外国語映画賞にもノミネートされた『たそがれ清兵衛(The Twilight Samurai)』で各映画賞を総なめにしたことや、翌2003年公開の『ラスト サムライ』に出演したことで、日本を代表する俳優の一人となった。

2010年3月、第1回グリーンプラネット・フィルム・アワードにおいて「ハリウッドで最も活躍しているアジア俳優」に選出された。

2013年、キアヌ・リーブス主演映画『47RONIN』に大石内蔵助として出演。公開に先立って開かれた記者会見において、リーブスは、真田が作品について語った「シンプル&ディープ」という発言に感銘を受けたといい、献身的で気配りのできる姿勢を「まさに大石であった」と絶賛し、「師匠(マスター)」と呼んで尊敬の意を表した。

[外部リンク]

真田 広之(Hiroyuki Sanada)公式サイト - axon entertainment inc.

Hiroyuki Sanada News - Tumblr

Hiroyuki Sanada - IMDb

真田広之 - Wikipedia

生年月日:1994年7月5日生。 三人兄弟の末っ子。

身長:約193cm 体重:約95.3kg

出身地:岩手県奥州市。

プロ野球選手(投手、外野手)。右投左打。投手と打者の二刀流。

▼ 続きはここをクリック

2012年12月25日の北海道日本ハムファイターズに入団(背番号「11」)以降、投手と打者を両立する「二刀流(英: two-way player)」の選手として試合に出場。

2013年の入団以降、投手と打者を両立する「二刀流(英: two-way player)」の選手として試合に出場。

2014年に11勝、10本塁打で日本プロ野球(NPB)史上初となる「2桁勝利・2桁本塁打」を達成した。

2016年にNPB史上初となる投手と指名打者の両部門でベストナインのダブル受賞に加え、リーグMVPに選出された。

投手としての球速165km/hは日本人最速記録である。

2017年12月9日にMLBロサンゼルス・エンゼルスと契約合意。背番号「17」

2017年12月10日にマイナーリーグ契約を結び、ルーキー級アリゾナリーグ・エンゼルスに配属。

2018年3月28日にメジャー契約を結ぶ。

[外部リンク]

Shohei Ohtani | 大谷翔平 - Instagram

Shohei Ohtani #17 - MLB.com

Shohei Ohtani - ESPN

Shohei Ohtani #17 - MiLB.com

個人年度別成績 大谷翔平 - 日本野球機構

大谷翔平 - Wikipedia

監督:本広克行 / Motohiro Katsuyuki

脚本:君塚良一 / Kimizuka Ryoichi

製作総指揮:亀山千広 / Kameyama Chihiro

主題歌:織田裕二 / Oda Yūji

上映時間:138分,119分(国際戦略版)

劇場公開:2003年7月19日

▼ 続きはここをクリック

1997年1月から3月に連続ドラマとしてフジテレビで放送された『踊る大捜査線』劇場版第2弾。 テレビドラマ「踊る大捜査線」は、世帯視聴率18.2%を記録した人気作で、最終話の番組平均視聴率は23.1%という圧倒的な支持を集めた。

日本国内での観客動員数1260万人、興行収入173.5億円で、2003年の国内劇場公開映画の興行収入第1位を記録。 これは、実写邦画歴代興行収入第1位、邦画歴代興行収入でも第7位の記録である(2024年現在)。

織田裕二が演じる青島俊作巡査部長が主人公の「警察ドラマ」。 観光客であふれるお台場で連続凶悪事件が発生し、青島らが決死の捜査を開始する2003年11月22日から24日の3日間の物語。

[外部リンク]

踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! -

Wikipedia

踊る大捜査線シリーズの登場人物一覧 -

Wikipedia

踊る大捜査線 -

Wikipedia

監督:山崎貴 / Yamazaki Takashi

原作:西岸良平 / Saigan Ryōhei

脚本:山崎貴 / Yamazaki Takashi、古沢良太 / Kosawa Ryota

プロデューサー:阿部秀司 / Abe Shūji

制作:株式会社ロボット(ROBOT COMMUNICATIONS INC.)

音楽:佐藤直紀 / Satō Naoki

主題歌:D-51

上映時間:約133分

劇場公開:2005年11月5日

▼ 続きはここをクリック

昭和33年(1958年)、高度経済成長期の東京の下町を舞台とし、夕日町三丁目に暮らす個性豊かで人情味あふれる人々の温かな交流を描く。

多くの映画賞を受賞し、高い評価を得ている。 2005年12月22日、第29回日本アカデミー賞において全部門(13部門)でノミネート。 2006年3月3日、日本アカデミー賞の最優秀賞発表では、この13部門の内12部門で最優秀賞を獲得した。。

[外部リンク]

作品情報 | ALWAYS 三丁目の夕日 - 株式会社バップ

『ALWAYS 三丁目の夕日』特集:『ALWAYS 三丁目の夕日』3部作で見る昭和と人情ドラマ - 株式会社シネマトゥデイ

ALWAYS 三丁目の夕日 - Wikipedia

三丁目の夕日 - Wikipedia

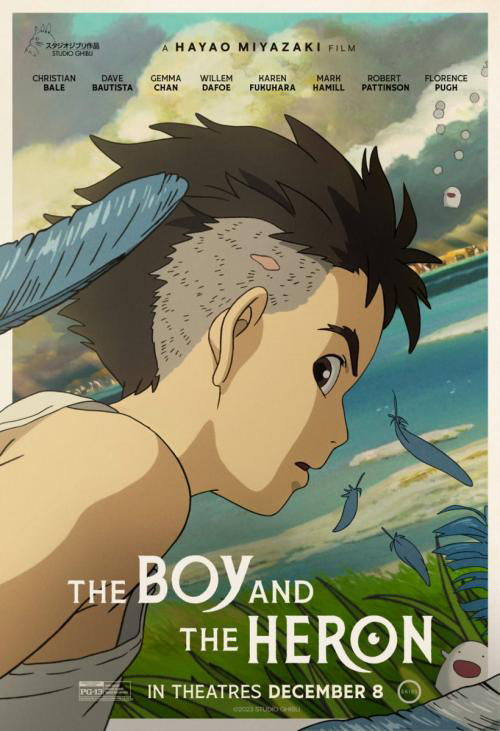

監督:宮崎駿(Hayao Miyazaki)

原作:宮崎駿(Hayao Miyazaki)

脚本:宮崎駿(Hayao Miyazaki)

プロデューサー:鈴木敏夫(Toshio Suzuki)

制作:株式会社スタジオジブリ,星野康二(Kouji Hoshino),宮崎吾朗(Gorou Miyazaki),中島清文(Kiyofumi Nakajima)

音楽:久石 譲(Joe Hisaishi)

主題歌:米津玄師(Kenshi Yonezu)

上映時間:約124分

劇場公開:2023年7月14日

▼ 続きはここをクリック

宮崎駿の脚本・監督による長編作品では2013年公開の『風立ちぬ』以来10年ぶりのスタジオジブリ制作による日本のアニメーション映画。 太平洋戦争中、母親を火事で失った少年・眞人(まひと)は父の勝一とともに東京を離れ田舎に疎開する。 新居の近くで廃墟となった塔を発見し、人間の言葉を話す謎の青サギと出会い、彼と共に幻想的な生と死が渾然一体となった世界に足を踏み入れるストーリー。

2024年3月11日にアメリカ合衆国で授賞式が行われた第96回アカデミー賞でアカデミー長編アニメ賞を受賞。 日本の長編アニメーションでは、2003年3月23日の第75回アカデミー賞における『千と千尋の神隠し』以来、21年振りとなるアカデミー賞受賞となった

[外部リンク]

君たちはどう生きるか - スタジオジブリ

Kenshi Yonezu - Spinning Globe (Hayao Miyazaki, The Boy and The Heron) - YouTube

君たちはどう生きるか (映画) - Wikipedia

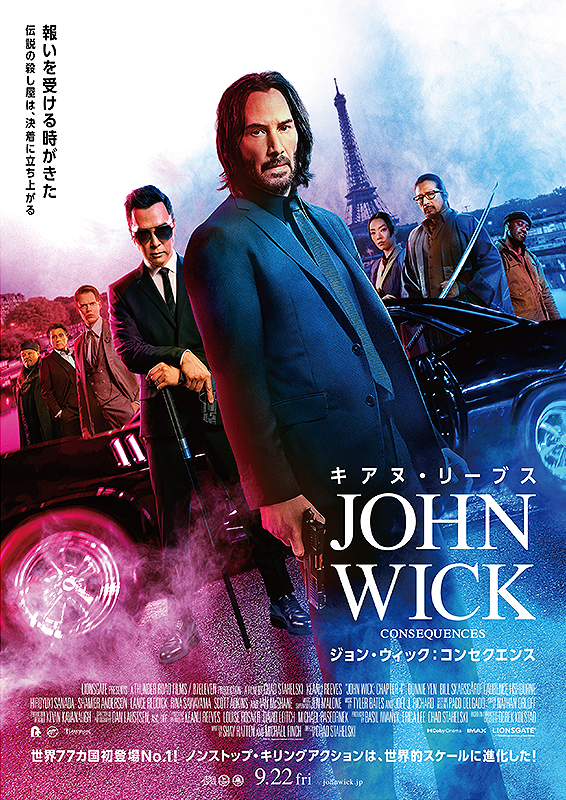

▼ 続きはここをクリック

公開:2023年

監督:Chad Stahelski

脚本:Shay Hatten, Michael Finch

出演:Keanu Charles Reeves, 真田広之, Donnie Yen

舞台:大阪

キアヌ・リーブスが数々の伝説で裏社会を震撼させてきた最強の殺し屋に扮した大ヒットアクション「ジョン・ウィック」シリーズの第4弾。

[外部リンク]

ジョン・ウィック:コンセクエンス - Wikipedia

公開:2022年

監督:David Leitch

脚本:Zak Olkewicz

出演:Brad Pitt, 真田広之, Joey Lynn King

舞台:東京, 新幹線, 京都

全車両、殺し屋だらけーブラッド・ピット主演×伊坂幸太郎原作×『デッド・プール2』監督の爽快アクションムービー!

[外部リンク]

ブレット・トレイン - Wikipedia

公開:2014年

監督:Gareth James Edwards

脚本:Max Borenstein

出演:Aaron Taylor-Johnson, 渡辺謙, Elizabeth Chase Olsen

舞台:東京

レジェンダリー・ピクチャーズが製作するゴジラとキングコングを主人公とした怪獣映画シリーズ『モンスター・ヴァース』の1作目。

[外部リンク]

GODZILLA ゴジラ - Wikipedia

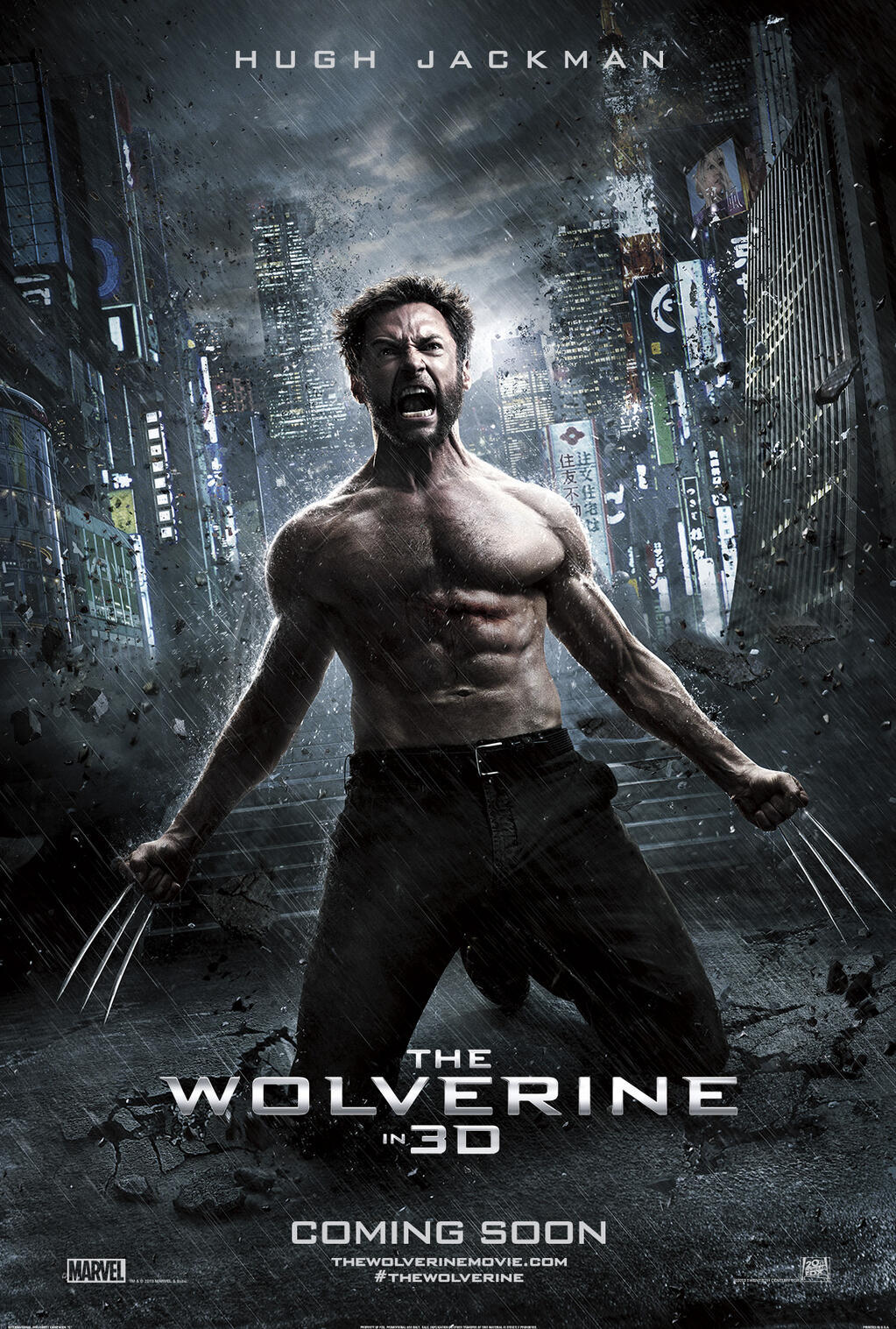

公開:2013年

監督:James Mangold

脚本:Mark Bomback, Scott Frank

出演:Hugh Jackman, 真田広之, 岡本多緒

舞台:東京、長崎

マーベル・コミックの「X-MEN」シリーズキャラクター「ウルヴァリン」を題材としたウルヴァリン三部作の2作目。「X-MEN」シリーズとしては6作目。

[外部リンク]

ウルヴァリン:SAMURAI - Wikipedia

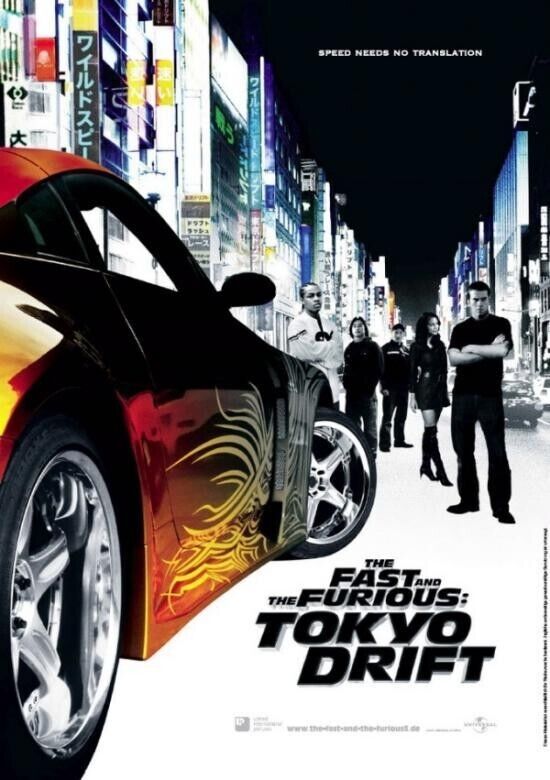

公開:2006年

監督:Justin Lin

脚本:Chris Morgan

出演:Lucas York Black, 千葉真一, Bow Wow

舞台:東京

スピードの限界に挑む若者の姿を描いた大ヒット・カー・アクション映画。「ワイルド・スピード」シリーズの第3作。

[外部リンク]

ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT - Wikipedia

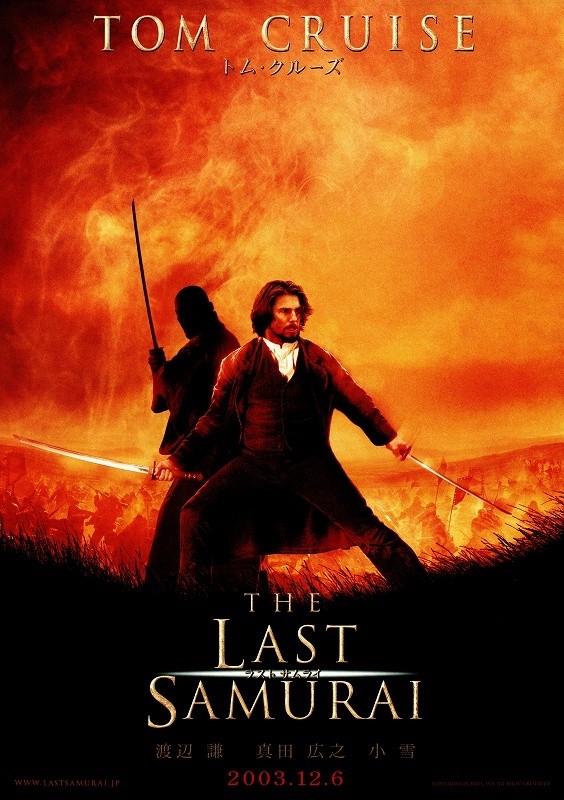

公開:2003年

監督:Edward Zwick

脚本:John Logan, Edward Zwick, Marshall Herskovitz

出演:Tom Cruise, 渡辺謙, 真田広之, 小雪

舞台:明治維新直後

日本を舞台に日本人と武士道を偏見なく描こうとした意欲作で、多数の日本人俳優が起用されたことも話題を呼ぶ。その中でも「勝元」役を演じた渡辺謙は、ゴールデングローブ賞助演男優賞、ならびに第76回アカデミー賞助演男優賞にノミネートされた(いずれも受賞には至らず)。

[外部リンク]

ラスト サムライ - Wikipedia

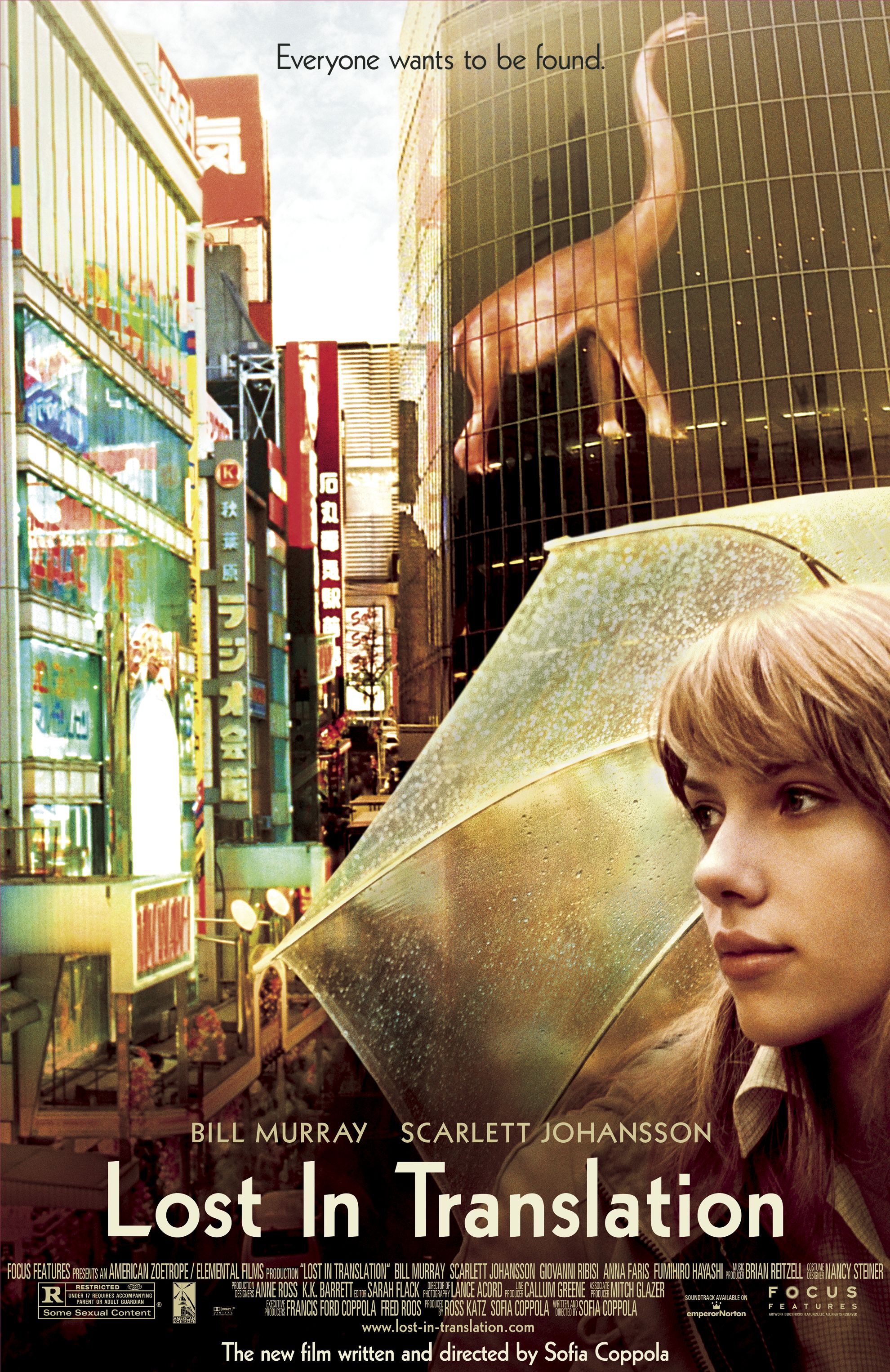

公開:2003年

監督:Sofia Coppola

脚本:Sofia Coppola

出演:Bill Murray, Scarlett Johansson

舞台:渋谷・京都

倦怠期のハリウッド・スターと、孤独な若いアメリカ人妻の淡い出会いと別れを描く。この作品によって渋谷スクランブル交差点が世界中に知れ渡り、その後の外国人観光客の来訪も大幅に増えている。

[外部リンク]

公式ウェブサイト (英語)

ロスト・イン・トランスレーション - Wikipedia

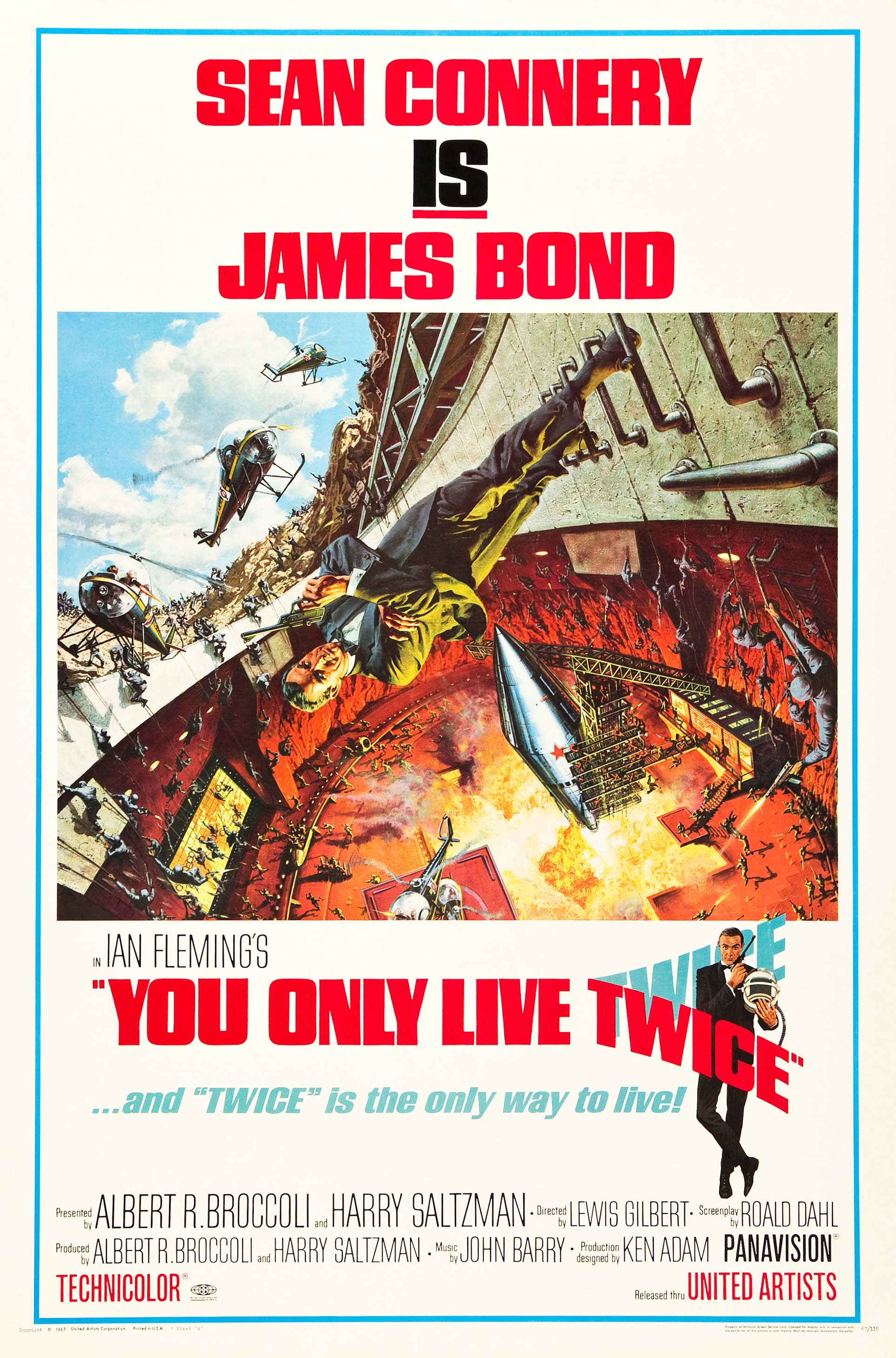

公開:1967年

監督:Lewis Gilbert

脚本:Roald Dahl

出演:Thomas Sean Connery, 若林映子, 丹波哲郎, 浜美枝

舞台:東京・鹿児島

イアン・フレミングの長編小説を原作としたアクションスパイ映画「ジェームズ・ボンド 007』シリーズの第5作。

[外部リンク]

You Only Live Twice - James Bond 007 (英語)

007は二度死ぬ - Wikipedia

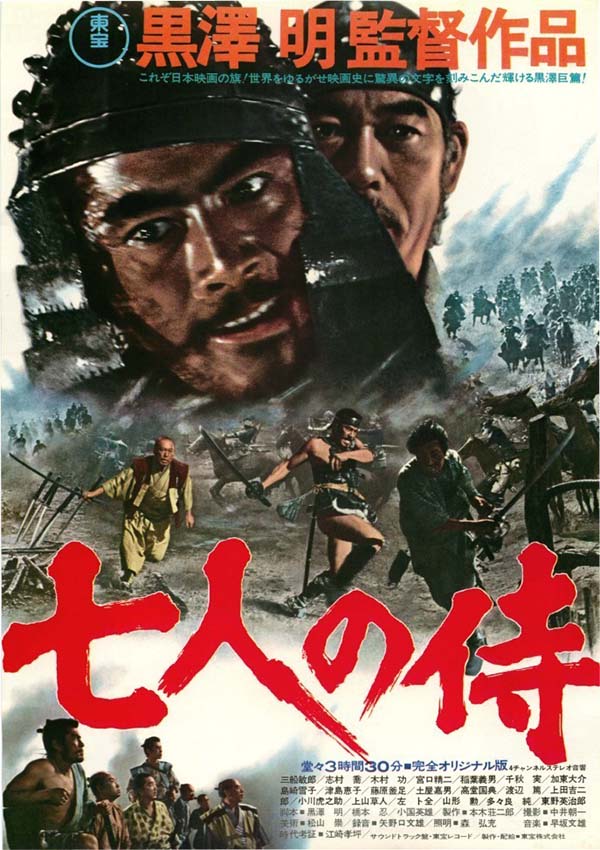

1954年に公開された日本の時代劇映画。 戦国時代末期の野盗と化した野武士の襲撃に脅かされている貧しい農村を舞台に、野武士に立ち向かうべく農民に雇われた個性豊かな七人の侍たちの闘いを描いた作品。

世界で最も有名な日本映画のひとつで、国内外の多くの映画監督や作品に大きな影響を与える。

1954年 第15回ヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞を受賞。

1960年 アメリカで西部劇『荒野の七人』としてリメイク。

2016年 アメリカで西部劇『マグニフィセント・セブン』としてリメイク。

2018年 BBCが発表した「史上最高の外国語映画ベスト100」で1位に選ばれる。

[外部リンク]

七人の侍 - ひとシネマ 毎日新聞社

七人の侍 - Wikipedia

荒野の七人 - Wikipedia

マグニフィセント・セブン - ソニー・ピクチャーズ

マグニフィセント・セブン - Wikipedia

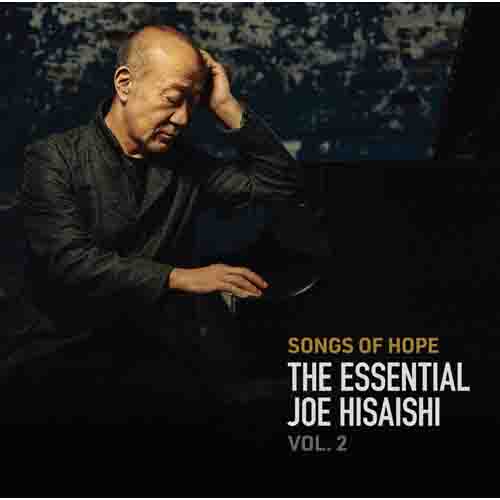

生年月日:1950年12月6日

長野県生まれ。本名藤沢守。ペンネームの久石譲は、当時活躍していたクインシー・ジョーンズをもじり漢字をあてはめたもの。

久石は4歳から幼少より映画音楽作曲家を目ざし、国立音楽大学作曲科に入学する。 20歳の時にミニマル・ミュージックに出会い影響を受けて、在学中より作曲、演奏、プロデュース活動を開始し、コンサートの楽曲提供・プロデュースを行う。

卒業後、久石はアンサンブルグループを結成してコンサート活動を行い、 その傍ら、スタジオ・ミュージシャンとしてテレビ、CM、イベントの音楽を数多く手がける。

1974年、1年半放映されたアニメーション番組『はじめ人間ギャートルズ』の音楽を藤沢守名義で担当。

1975年には日本フィルハーモニー交響楽団のコンサートのために、数々の映画音楽をオーケストラ用に編曲した。

1981年、久石は全曲作曲とプロデュースを手掛けたアルバム『MKWAJU』をリリースする。 同年に音楽を担当した舞台『近代能楽集』と共に、日本のミニマル・ミュージックの先駆的作品となる。

1981年、久石はファースト・アルバム「Information」をリリース、ソロアーティストとして活動を開始。 デビュー以来、約40枚のソロアルバムをリリースしている。

また、久石はピアノ・ソロ、アコースティック楽器とのアンサンブル、バンド、オーケストラとのシンフォニック・コンサートなど、 様々なスタイルのコンサート活動を行い、幅広い層より支持を得ている。

1984年、久石は宮崎駿監督による長編アニメーション映画『風の谷のナウシカ』の本編全体の作曲担当に指名され、 ミニマル・ミュージックや民族音楽の語法を積極的に取り入れながらメロディメーカーとしての才能を開花させ、高い評価を得る。 以後、久石は本作から『天空の城ラピュタ』(1986年)、『となりのトトロ』(1988年)、『魔女の宅急便』(1989年)、『紅の豚』(1992年)、『もののけ姫』(1997年)、 『千と千尋の神隠し』(2001年)、『ハウルの動く城』(2004年)、『崖の上のポニョ』(2008年)、『風立ちぬ』(2013年)、『君たちはどう生きるか』(2023年)と宮崎駿監督の全作品を作曲を担当、 親しみやすい音楽が世代を越えて支持される。

1991年、久石は北野武監督作『あの夏、いちばん静かな海。』の音楽を担当。 以降、久石は本作から『Dolls』までの7作品の北野映画の音楽を担当した。

1998年には1997年度芸術選奨新人賞(大衆芸能部門)を受賞。 同年、長野パラリンピック冬季競技大会の総合演出を手掛け、テーマソング「旅立ちの時」も作編曲した。 その後も意欲的に国際プロジェクトのプロデュースも進めるなど、多彩な活動を行っている。

久石は、滝田洋二郎監督『おくりびと』(2008年)、高畑勲監督『かぐや姫の物語』(2013年)など、 国内外で80本以上の映画の音楽制作を手掛けており、1992年より3年連続日本アカデミー賞最優秀音楽賞をはじめ、数々の音楽賞を受賞。

2020年、新日本フィルハーモニー交響楽団のComposer in Residence and Music Partnerに就任。

2021年、日本センチュリー交響楽団の首席客演指揮者に就任。

2024年4月から3年の任期で、英ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団のComposer-in-Associationに就任。

2025年、日本センチュリー交響楽団の音楽監督に就任。

[外部リンク]

Joe Hisaishi Official - YouTube

久石譲@official_joeh - X(Twitter)

joehisaishi.official - Instagram

久石譲 - Wikipedia

2019年に、ソニーミュージックが運営する小説 & イラスト投稿サイト「monogatary.com」に投稿された小説を楽曲化するプロジェクトから誕生した“小説を音楽にするユニット”。

▼ 続きはここをクリック

活動期間:2019年10月1日 -

レーベル:ソニー・ミュージックエンタテインメント

メンバー:Ayase(コンポーザー) ikura(ボーカル)

生年月日:Ayase 1994年4月4日 ikura 2000年9月25日

2019年11月に公開した星野舞夜(Hoshino Mayo)の小説『タナトスの誘惑(The Temptation of Thanatos)』を原作とした1stシングル「夜に駆ける(Into The Night)」は、公開直後から瞬く間に注目を集め、約5か月でYouTubeでの再生回数は1000万回を突破し、2020年10月に1億回再生を突破した。 国内の各種配信チャートでも1位を席巻、複数カ国のバイラルチャートにもランクインする。 2020年の年間Billboard JAPAN総合ソング・チャートとストリーミング・ソング・チャートでは1位を獲得。 現在ストリーミング累計再生回数は史上初となる10億回を突破、自身の代表曲となる。

2021年1月に”小説を音楽にする”というコンセプトを表現した1st EP『THE BOOK』をリリース。 オリコンデジタルアルバムランキングでは5週連続1位を獲得、収録されている7曲もApple MusicチャートTOP15以内にランクイン。

2021年2月14日に初ライブ「KEEP OUT THEATER」を新宿ミラノ座跡地で建設中のビル内から配信で行った。

2021年12月1日に2nd EP『THE BOOK 2』を発売し、12月4日と5日に日本武道館で自身初となる有観客ライブ「NICE TO MEET YOU」を開催。

2022年10月期のTVアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女(Mobile Suit Gundam THE WITCH FROM MERCURY)』のオープニングテーマ「祝福(The Blessing)」は、大きな反響を呼びストリーミング1億回再生を達成。

2023年4月12日リリース、TVアニメ『推しの子(My Star)』のオープニング主題歌「アイドル」は、 Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で、21週連続で総合首位を獲得し、Billboard JAPANの歴代連続首位記録を更新、 加えて史上最速でストリーミング累計再生回数は4億回を突破した。 さらに、米ビルボード・グローバル・チャート“Global Excl. U.S.”、Apple Music「トップ100:グローバル」、 YouTube music charts TOP 100 songs Globalでも首位を獲得し、J-POP史上初となる記録を次々と打ち立て続けている。

4月24日に全世界配信されたTikTok LIVEでは累計視聴者数約63万人、同時視聴者12万人超えと、TikTok LIVEにおける国内アーティストのパフォーマンスライブで最高の視聴者数を記録。 初アリーナツアー『YOASOBI ARENA TOUR 2023 “電光石火”』では追加公演含めて7都市14公演で計13万人動員。 8月には、88rising主催「HEAD IN THE CLOUDS Los Angeles」にて、初のLAフェス出演を果たすなど、全方位で話題を巻き起こしている。

2024年4月にアメリカの音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」出演およびアメリカでの初の単独公演を控える中で、同10日に行われた日米首脳会談に招待された。ホワイトハウスで行われた公式晩餐会ではバイデン大統領、岸田文雄内閣総理大臣(Prime Minister Fumio Kishida)の近くに席を設けられるなど、手厚い歓迎を受けた。

同月、アメリカの大手エージェンシーCAAとのエージェント契約が発表された。

[外部リンク]

Ayase / YOASOBI - YouTube

YOASOBI (@YOASOBI_staff) - X(Twitter)

YOASOBI (@yoasobi_staff_) - Instagram

YOASOBI - Wikipedia

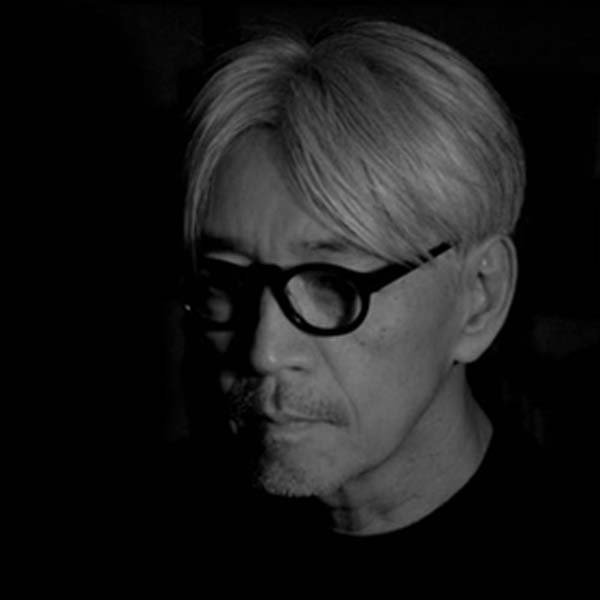

生年月日:1952年1月17日 死没:2023年3月28日(71歳没)

出身地:日本・東京都中野区

職業:作曲家、編曲家、ピアニスト、音楽プロデューサー

活動期間:1978年 - 2023年

その音楽性は幅広く、クラシック音楽が根幹にあり、民俗音楽、ポピュラー音楽(特にテクノポップ)にも造詣が深かった。 アカデミックな作風の作品が多く、愛称は「教授」。 晩年は環境や憲法に関する運動にも積極的に参加していた。 新技術にも興味を示し、ライブや作品に取り入れていた。

環境や平和問題への言及も多く、森林保全団体「more trees」の創設、「stop rokkasho」、「NO NUKES」などの活動で脱原発支持を表明、また「東北ユースオーケストラ」を立ち上げるなど音楽を通じた東北地方太平洋沖地震被災者支援活動も行っている。

[ 略 歴 ]

1978年『千のナイフ』でソロデビュー。同年『YELLOW MAGIC ORCHESTRA (YMO)』を結成。 『YELLOW MAGIC ORCHESTRA (YMO)』が国内外で商業的成功を収め、人気ミュージシャンとなる。

1983年公開の映画『戦場のメリークリスマス』(大島渚監督作品)で英国アカデミー賞作曲賞を日本人として初めて受賞。 同年、YMOを「散開」(解散)する。

1987年公開の映画『ラストエンペラー』(ベルナルド・ベルトリッチ監督作品)の音楽ではグラミー賞 映画・テレビサウンドトラック部門、ゴールデングローブ賞 作曲賞、アカデミー作曲賞等を日本人として初めて受賞

1992年にはバルセロナオリンピック開会式のマスゲームの音楽を作曲、自らも会場でオーケストラを指揮。

1993年、YMO「再生」(再結成)。アルバム『テクノドン』を発表し、6月には東京ドームにて2日間のライブを行う。

1999年、製薬会社三共(現:第一三共ヘルスケア)リゲインのCMに用いられたピアノソロ曲「エナジー・フロー」を収録したマキシシングル「ウラBTTB」がミリオンセラーとなる。

同年、自身初となるオペラ『LIFE a ryuichi sakamoto opera 1999』(以下、LIFE)を公演。

2009年、芸術家として文化の多様性を豊かにしたことなどが評価され、フランス政府から芸術文化勲章「オフィシエ」を授与される。

2013年、「第70回ヴェネツィア国際映画祭」のコンペティションの審査員を務める。

2015年、第25回モンブラン国際文化賞を受賞。

2017年、自身のドキュメンタリー映画、『Ryuichi Sakamoto: CODA』が第74回ヴェネツィア国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門正式出品作品となる。

2018年、「第68回ベルリン国際映画祭」で、コンペティション部門の審査員6名に選ばれる。

2022年12月11日、最後のピアノソロコンサートを配信。

2023年3月28日、東京都内の病院で死去。 「世界のサカモト」と呼ばれた坂本の訃報は、イギリス・BBC、アメリカ・CNN、フランス・AFP通信、韓国・聯合ニュース、中国のネットメディアなどで速報で伝えられた。 また、世界中の著名人のWebサイトやSNSアカウントで追悼文が公開された。

[外部リンク]

ryuichi sakamoto@ryuichisakamoto - Twitter

skmtgram - Instagram

Ryuichi Sakamoto 坂本龍一 - Facebook

Ryuichi Sakamoto - YouTube

長身でボディラインもセクシーなストロベリーブロンドの髪をもつ美人で、美貌と美声からギャラクシー・ネットワークにて絶大な人気を博し、「銀河の妖精」と称される。 中国語訳名は雪露。

▼ 続きはここをクリック

生年月日:2002年10月24日生。

出身地:日本・東京都。

職業:日本の女性歌手。

「Ado」という名前は、小学生の時、国語の授業で聞いた、狂言の「シテ」と「アド」が由来。 響きのかっこよさに惹かれて名乗ったが、主役のシテを支えるのが脇役のアドと知り、自分の曲を聴いてくれる人に代わって戦う存在、誰かの人生の脇役になりたいという意味も後付けで込めている。

2017年1月 ニコニコ動画にボカロ楽曲「君の体温」の“歌ってみた”動画を投稿し歌い手としての活動をスタート。

2020年10月23日「うっせぇわ」を配信限定リリース。12月24日 「レディメイド」を配信限定リリース。

2021年2月14日「ギラギラ」を配信限定リリース。 4月27日「踊」を配信限定リリース。 6月14日「夜のピエロ」を配信限定リリース。 8月12日「会いたくて」を配信開始。 10月28日「阿修羅ちゃん」を配信限定リリース。

2022年1月26日 ファーストアルバム「狂言」をリリース。 4月4日 Zepp DiverCityにてファーストライブ Ado ワンマンライブ『喜劇』を開催。 8月6日 劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』にてウタの歌唱キャストを担当。 劇中歌を収録したアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』が8月10日にリリース。 Apple Musicグローバルチャートにおいて「新時代」が日本の楽曲として初めて全世界1位にランクイン。 また、アルバムに収録されている全8曲がランクインし、「新時代」「私は最強」「逆光」「ウタカタララバイ」の4曲がトップ10入りを果たす。 8月11日 さいたまスーパーアリーナにてAdo 2ndライブ『カムパネルラ』を開催。 8月17日公開のBillboard Japan Hot 100にて「新時代」「逆光」「私は最強」が総合1位~3位を獲得。 同一アーティストのTOP3独占は国内ビルボードチャート史上初。 10月25日にアメリカのゲフィン・レコードとパートナーシップ契約。

2023年1月10日 全国11会場を回るホール&アリーナツアー「Ado 全国ツアー2023『マーズ』」の開催を発表

2023年7月11日「向日葵」を配信リリース

[外部リンク]

Ado - UNIVERSAL MUSIC JAPAN

Ado - クラウドナイン

@ado1024imokenp - Twitter

ado1024sweetpotet - Instagram

Ado - YouTube

Ado_オフィシャルブログ - LINE BLOG

Ado - ニコニコ動画

ado1024osenbei - TikTok

Ado - Wikipedia

● 絵師 / Eshi (Artist)

1963年度から放送されているNHKによる歴史長編ドラマシリーズの総称。 日本史上実在した人物の生涯や事件を描いた作品が多いが、ドラマオリジナルの架空の人物を通して時代そのものを描き出す作品もある。 原則として1月から12月までを1サイクルとして1年に1作、日曜夜8時から放送している。 放送形態は1回45分・日曜夜・1年間(50回前後)。

▼ 続きはここをクリック

主人公には侍やその周辺の人物が選ばれることが多いが、商人や作家などの作品もある。

徳川家康、大石内蔵助、源義経のように、主人公として複数回取り上げられている人物もいる。 逆に、後白河天皇・後醍醐天皇・明治天皇などの日本史を語る際に欠かせない歴代天皇は重要な登場人物のひとりとされても、 主役に選ばれたケースは一度もない。

戦国時代から安土桃山時代にかけて時代設定された作品が最も多い、次いで幕末から明治初期にかけてが多く、平安中期や太平洋戦争期を描いた作品もある。

1963年の第1作「花の生涯」から1968年の第6作「竜馬がゆく」までが白黒、 1969年の第7作「天と地と」からカラー作品になり、2000年の第39作「葵 徳川三代」からは全編ハイビジョン制作となった。

大河ドラマ史上最高の平均世帯視聴率を記録したのは、主人公の伊達政宗を渡辺謙が演じた1987年の第25作「独眼竜政宗」の39.7%。

1年間にわたって大河ドラマの舞台となった地域は、大勢の観光客が訪れるなどの経済効果があり、 関連するビジネス団体や、地方公共団体においても多大な誘致活動が行われている。

自治体や地元経済団体などにより臨時の展示施設を開設することも多く、 NHK側もドラマで使用された衣装・小道具やドラマの筋書・歴史的背景などを紹介するパネル展示、出演者を招いたイベント実施などの協力を行うほか、 自ら関連会社により展覧会を東京都江戸東京博物館や関連府県で開催している。

[ 歴代作品一覧 ]

1963年 花の生涯(時代:幕末、主人公:井伊直弼、主演:2代目 尾上松緑)

1964年 赤穂浪士(時代:江戸時代、主人公:大石内蔵助、主演:長谷川一夫)

1965年 太閤記(時代:戦国時代 - 安土桃山時代、主人公:豊臣秀吉、主演:緒形拳)

1966年 源義経(時代:平安時代、主人公:源義経、主演:7代目 尾上菊之助)

1967年 三姉妹(時代:幕末、主人公:永井家 三姉妹(むら・るい・雪)、主演:岡田茉莉子・藤村志保・栗原小巻)

1968年 竜馬がゆく(時代:幕末、主人公:坂本龍馬、主演:北大路欣也)

1969年 天と地と(時代:戦国時代 - 安土桃山時代、主人公:上杉謙信、主演:石坂浩二)

1970年 樅ノ木は残った(時代:江戸時代、主人公:原田甲斐、主演:平幹二朗)

1971年 春の坂道(時代:安土桃山時代 - 江戸時代、主人公:柳生宗矩、主演:中村錦之助)

1972年 新・平家物語(時代:平安時代 - 治承寿永乱、主人公:平清盛、主演:仲代達矢)

1973年 国盗り物語(時代:戦国時代 - 安土桃山時代、主人公:斎藤道三・織田信長、主演:平幹二朗・高橋英樹)

1974年 勝海舟(時代:幕末、主人公:勝海舟、主演:渡哲也→松方弘樹)

1975年 元禄太平記(時代:江戸時代、主人公:柳沢吉保、主演:石坂浩二)

1976年 風と雲と虹と(時代:平安時代、主人公:平将門、主演:加藤剛)

1977年 花神(時代:幕末、主人公:大村益次郎、主演:4代目 中村梅之助)

1978年 黄金の日日(時代:戦国時代 - 安土桃山時代、主人公:呂宋助左衛門、主演:6代目 市川染五郎)

1979年 草燃える(時代:治承寿永乱 - 鎌倉時代、主人公:源頼朝・北条政子、主演:石坂浩二・岩下志麻)

1980年 獅子の時代(時代:幕末 - 明治時代、主人公:平沼銑次・苅谷嘉顕、主演:菅原文太・加藤剛)

1981年 おんな太閤記(時代:戦国時代 - 江戸時代、主人公:ねね、主演:佐久間良子)

1982年 峠の群像(時代:江戸時代、主人公:大石内蔵助、主演:緒形拳)

1983年 徳川家康(時代:戦国時代 - 江戸時代、主人公:徳川家康、主演:滝田栄)

1984年 山河燃ゆ(時代:昭和時代、主人公:天羽賢治・天羽忠、主演:9代目 松本幸四郎・西田敏行)

1985年 春の波涛(時代:明治時代 - 大正時代、主人公:川上貞奴、主演:松坂慶子)

1986年 いのち(時代:昭和時代、主人公:岩田未希、主演:三田佳子)

1987年 独眼竜政宗(時代:安土桃山時代 - 江戸時代、主人公:伊達政宗、主演:渡辺謙)

1988年 武田信玄(時代:戦国時代、主人公:武田信玄、主演:中井貴一)

1989年 春日局(時代:安土桃山時代 - 江戸時代、主人公:春日局、主演:大原麗子)

1990年 翔ぶが如く(時代:幕末 - 明治時代、主人公:西郷隆盛・大久保利通、主演:西田敏行・鹿賀丈史)

1991年 太平記(時代:鎌倉時代 - 南北朝時代、主人公:足利尊氏、主演:真田広之)

1992年 信長 KING OF ZIPANGU(時代:戦国時代 - 安土桃山時代、主人公:織田信長、主演:緒形直人)

1993年 琉球の風 DRAGON SPIRIT(時代:安土桃山時代 - 江戸時代、主人公:楊啓泰、主演:東山紀之)

1993年 - 1994年 炎立つ(時代:平安時代 - 治承寿永乱、主人公:藤原経清・藤原清衡・藤原泰衡、主演:渡辺謙・村上弘明)

1994年 花の乱(時代:室町時代 - 戦国時代、主人公:日野富子、主演:三田佳子)

1995年 八代将軍吉宗(時代:江戸時代、主人公:徳川吉宗、主演:西田敏行)

1996年 秀吉(時代:戦国時代 - 安土桃山時代、主人公:豊臣秀吉、主演:竹中直人)

1997年 毛利元就(時代:戦国時代、主人公:毛利元就、主演:3代目 中村橋之助)

1998年 徳川慶喜(時代:幕末、主人公:徳川慶喜、主演:本木雅弘)

1999年 元禄繚乱(時代:江戸時代、主人公:大石内蔵助、主演:5代目 中村勘九郎)

2000年 葵 徳川三代(時代:安土桃山時代 - 江戸時代、主人公:徳川家康・徳川秀忠・徳川家光、主演:津川雅彦・西田敏行・2代目 尾上辰之助)

2001年 北条時宗(時代:鎌倉時代、主人公:北条時宗、主演:和泉元彌)

2002年 利家とまつ 〜加賀百万石物語〜(時代:戦国時代 - 江戸時代、主人公:前田利家・まつ、主演:唐沢寿明・松嶋菜々子)

2003年 武蔵 MUSASHI(時代:江戸時代、主人公:宮本武蔵、主演:7代目 市川新之助)

2004年 新選組!(時代:幕末、主人公:近藤勇、主演:香取慎吾)

2005年 義経(時代:平安時代 - 治承寿永乱、主人公:源義経、主演:滝沢秀明)

2006年 功名が辻(時代:戦国時代 - 江戸時代、主人公:千代・山内一豊、主演:仲間由紀恵・上川隆也)

2007年 風林火山(時代:戦国時代、主人公:山本勘助、主演:内野聖陽)

2008年 篤姫(時代:幕末、主人公:天璋院、主演:宮﨑あおい)

2009年 天地人(時代:戦国時代 - 江戸時代、主人公:直江兼続、主演:妻夫木聡)

2010年 龍馬伝(時代:幕末、主人公:坂本龍馬、主演:福山雅治)

2011年 江 〜姫たちの戦国〜(時代:戦国時代 - 江戸時代、主人公:江、主演:上野樹里)

2012年 平清盛(時代:平安時代 - 治承寿永乱、主人公:平清盛、主演:松山ケンイチ)

2013年 八重の桜(時代:幕末 - 明治時代、主人公:新島八重、主演:綾瀬はるか)

2014年 軍師官兵衛(時代:戦国時代 - 江戸時代、主人公:黒田官兵衛、主演:岡田准一)

2015年 花燃ゆ(時代:幕末 - 明治時代、主人公:杉文、主演:井上真央)

2016年 真田丸(時代:安土桃山時代 - 江戸時代、主人公:真田信繁、主演:堺雅人)

2017年 おんな城主 直虎(時代:戦国時代 - 安土桃山時代、主人公:井伊直虎、主演:柴咲コウ)

2018年 西郷どん(時代:幕末 - 明治時代、主人公:西郷隆盛、主演:鈴木亮平)

2019年 いだてん 〜東京オリムピック噺〜(時代:明治時代 - 昭和時代、主人公:金栗四三・田畑政治、主演:6代目 中村勘九郎・阿部サダヲ)

2020年 - 2021年 麒麟がくる(時代:戦国時代 - 安土桃山時代、主人公:明智光秀、主演:長谷川博己)

2021年 青天を衝け(時代:幕末 - 昭和時代、主人公:渋沢栄一、主演:吉沢亮)

2022年 鎌倉殿の13人 THE 13 LORDS OF THE SHOGUN(時代:治承寿永乱 - 鎌倉時代、主人公:北条義時、主演:小栗旬)

2023年 どうする家康(時代:戦国時代 - 江戸時代、主人公:徳川家康、主演:松本潤)

2024年 光る君へ(時代:平安時代、主人公:紫式部、主演:吉高由里子)

2025年 べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜(時代:江戸時代、主人公:蔦屋重三郎、主演:横浜流星)

2026年予定 豊臣兄弟!(時代:戦国時代、主人公:豊臣秀長、主演:仲野太賀)

[外部リンク]

大河ドラマ 全リスト - NHKアーカイブス

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」 - NHK

大河ドラマ - Wikipedia

放送:2024年

原作:James Clavell

製作総指揮:Rachel Kondo,Justin Marks,Michaela Clavell,Edward L. McDonnell,Michael De Luca

プロデューサー:真田広之 / Hiroyuki Sanada,Tom Winchester,宮川絵里子 / Miyagawa Eriko

出演:真田広之 / Hiroyuki Sanada,Cosmo Jarvis,Anna Sawai, 浅野忠信 / Asano Tadanobu, 二階堂ふみ / Nikaidō Fumi, 平岳大 / Hira Takehiro,Tommy Bastow,他

▼ 続きはここをクリック

2024年から放映・配信されているアメリカ合衆国の時代劇ドラマシリーズ。 原作小説は、1980年にもRichard Chamberlain主演で『将軍 SHŌGUN』としてドラマ化されており、本作はそのリメイクになる。

戦国時代から江戸時代初期の日本の武将、徳川家康 / Tokugawa Ieyasuをモデルとした架空の武将が、日本に漂着してきたイギリス人航海士と関わることで、戦乱の窮地をくぐり抜け、天下統一を目指すドラマシリーズで、セリフの大半が日本語というアメリカでは異色の作品。

第1シーズンは2024年2月27日にアメリカではFX on HuluとFXで、日本ではDisney+で公開された。

初回エピソードの世界配信開始から6日間で900万回の再生回数を記録。 世界配信されたドラマシリーズの再生回数としては歴代1位。

2024年9月15日、TV界のアカデミー賞と謳われるエミー賞の授賞式が行われ、Frederick E.O. "Fred" Toyeが監督賞、Anna Sawaiが主演女優賞、真田広之 / Hiroyuki Sanadaが主演男優賞、本作品が作品賞をそれぞれ受賞し、合計で史上最多の18冠を獲得。

2024年5月16日に第2シーズンと第3シーズンの制作が発表された。

[外部リンク]

『SHOGUN 将軍』公式サイト - Disney+

『SHOGUN 将軍』公式特設サイト - Disney

SHOGUN 将軍 - Wikipedia

製作:株式会社テレビ東京

MC:織田信成(Oda Nobunari)、高橋茂雄(Takahashi Shigeo)、眞鍋かをり(Manabe Kaori)。

▼ 続きはここをクリック

2013年1月9日からテレビ東京系列で放送中のバラエティ番組。

日本の空港に居合わせた外国人(永住・帰化した人物やハーフなども含む)に「YOUは何しに日本へ?(Why did you come to Japan?)」と問いかけその返答の様子や、気になる返答をした人に密着取材を依頼し来日した目的を果たす様子を放送する。

基本的には半日から数日間の密着であり、放送も一度限りだが、長期の旅行や研修に密着する場合、放送回をまたいだり、しばらくしてから後日談が放送されたりするケースがある。

[外部リンク]

Youは何しに日本へ? - テレビ東京/BSテレ東

Youは何しに日本へ? - YouTube

YOUは何しに日本へ? (@you_nanishini) - Twitter

Youは何しに日本へ? - Wikipedia

MC:爆笑問題(太田光、田中裕二)。2014年10月11日から2019年9月7日までテレビ朝日系列で放送されていたバラエティ番組。 レギュラー放送の終了後にも不定期特別番組として放送されている。

▼ 続きはここをクリック

●夏目友人帳 / Natumeyūjincyou (Natsume's Book of Friends)

●名探偵コナン / Meitantei Konan (Case Closed)

●キャプテン翼 / Kyaputen Tsubasa (Captain Tsubasa)

●頭文字D / Inisharu Dī (Initial D)

●葬送のフリーレン / Sōsō no Furīren (Frieren: Beyond Journey's End)

●古見さんは、コミュ症です。/ Komi-san wa, Komyushō desu (Komi Can't Communicate)

●シティーハンター / Shitī Hantā (City Hunter)

▼ 過去のトピックス

●北斗の拳 / Hokuto no Ken (Fist of the North Star)

カテゴリー:コンピュータゲーム

ジャンル:RPG(ロールプレイングゲーム)

出荷・ダウンロード:約8,500万本以上(2022年3月時点)

開発:株式会社チュンソフト、株式会社ハートビート、アルテピアッツァ株式会社、株式会社トーセ、株式会社レベルファイブ

発売元:株式会社スクウェア・エニックス

▼ 続きはここをクリック

任天堂のゲーム機「ファミリーコンピュータ」用のソフトとして1986年5月27日に発売され、爆発的にヒットした『ドラゴンクエスト』を第一作とする日本を代表するRPG(ロールプレーイングゲーム)。 略称はドラクエ。

生みの親はゲームデザイナーの堀井雄二であり、コミカルなメッセージやセリフなどを用い、親しみやすいRPGとして登場さ。 ゲーム内で流れる音楽は、日本の代表的な歌謡曲などの作曲家としても知られるすぎやまこういちが担当し、 ゲーム上のキャラクターやモンスターのデザインは、「ドラゴンボール」などで世界的に有名なマンガ家の鳥山明が担当している。

ゲームの世界を原作としたマンガ、アニメ、小説などの書籍を次々と発行。 映画なども幅広く制作された。 コミカライズされた一部の作品はアニメ化や映画化されるほどの人気を博した。 また、キーホルダーやぬいぐるみ、マグカップ、タオルやハンカチなどの小物・雑貨や日用品、鉛筆やサインペンなどの文房具、カードダスやカードゲームなどの子供向け玩具、 さらには原寸大の宝箱や1/6スケールの剣といったマニアックなグッズも次々と発売された。 1992年、ドラクエの世界観を活かしたオリジナルストーリーのミュージカルや1995年にはバレエなどが上演された。 2016年には、30周年特別企画として、「渋谷ヒカリエ」にて「ドラゴンクエストミュージアム」というタイトルのイベントが開催され、 ロト3部作をベースにしたオリジナルストーリーの観客参加型ライブエンターテインメントショー「ライブスペクタクルツアー」なども上演された。

[外部リンク]

ドラクエ・パラダイス(ドラパラ)ドラゴンクエスト公式サイト - Square Enix

HD-2D版 ドラゴンクエスト ロト三部作 公式サイト - Square Enix

ドラゴンクエスト宣伝担当 - X

ドラゴンクエスト - YouTube

ドラゴンクエストシリーズ - Wikipedia

カテゴリー:コンピュータゲーム

ジャンル:ハンティングアクションゲーム

出荷・ダウンロード:約1億本以上(2024年3月31日時点)

開発:株式会社カプコン、株式会社エイティング

発売元:株式会社カプコン

▼ 続きはここをクリック

2004年3月11日に発売されたPlayStation 2用ソフト『モンスターハンター』を第1作とする日本製のハンティングアクションゲームシリーズ。 以降も多くの続編が発売されている。ゲーム本編作品だけでなく、派生作品や関連作品も数多く発売されている。 略称は「モンハン」、「MH」。

ゲームのみならず、アニメ化、キャラクター商品化、カードゲーム、アーケードゲームと様々なメディアミックス展開をしている。

プレイヤーは「ハンター」となり、村や街で依頼を受け、特定のモンスターの討伐・捕獲・撃退やアイテムの運搬・採取などの様々な「クエスト」に挑む。 4人で協力し巨大なモンスターを狩るというゲーム性はアクションゲームの中でも「ハンティングアクション」「狩りゲー」と言われるゲームジャンルを作る。

2025年最新作『モンスターハンターワイルズ』の発売が決定。

[外部リンク]

モンスターハンター ポータルサイト - CAPCOM

モンスターハンターシリーズ20周年記念特設サイト - CAPCOM

モンスターハンターシリーズ - Wikipedia

カテゴリー:コンピュータゲーム

ジャンル:RPGゲーム

出荷・ダウンロード:約4億8,000万本以上(2023年3月時点)

開発:ゲームフリーク、ILCA

発売元:任天堂株式会社、株式会社ポケモン

▼ 続きはここをクリック

1996年2月27日に発売されたゲームボーイ用ソフト『ポケットモンスター 赤・緑』を第1作とする日本製のRPGシリーズ。 以降も多くの続編が発売されている。ゲーム本編作品だけでなく、派生作品や関連作品も数多く発売されている。

ゲームのみならず、アニメ化、キャラクター商品化、カードゲーム、アーケードゲームと様々なメディアミックス展開をしている。

2023年11月3日には『ゼロの秘宝』が同梱されている『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット+ゼロの秘宝 前編・碧の仮面』が発売。

2023年12月14日 『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット+ゼロの秘宝 後編・藍の円盤』が配信予定。

[外部リンク]

ポケットモンスターオフィシャルサイト - 株式会社ポケモン

ポケットモンスターグッズ公式通販サイト『ポケモンセンターオンライン』 - 株式会社ポケモン

ポケモン公式YouTubeチャンネル - YouTube

ポケモンアニメ公式 - テレビ東京

ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) - Twitter

ポケモン公式 (@pokemon_jpn) - Instagram

ポケットモンスター - Wikipedia

ポケットモンスター (ゲームシリーズ) - Wikipedia

カテゴリー:コンピュータゲーム

ジャンル:RPGゲーム

出荷・ダウンロード:1億6,400万本を突破(2021年時点)

開発:スクウェア・エニックス(旧スクウェア)

発売元:スクウェア・エニックス(旧スクウェア)

▼ 続きはここをクリック

1987年に発売された『ファイナルファンタジー』を第1作とする日本製のRPGシリーズ。 以降も多くの続編が発売されている。 ゲーム本編作品だけでなく、派生作品や関連作品も数多く発売されている。

ゲームだけにとどまらず、アニメ、CGアニメーションを含む様々なメディア上でファイナルファンタジーシリーズは展開している。

2017年にはタイトル数は合計87作品に及び、最多の作品数を有するRPGシリーズとして、ギネス世界記録に認定された。

2023年 PlayStation 5(PS5)用ゲームソフトとして『ファイナルファンタジーXVI』が発売された。

2024年 『FINAL FANTASY VII』を現代の技術で蘇らせリメイクする『FINAL FANTASY VII REBIRTH』が発売予定。

[外部リンク]

ファイナルファンタジーポータルサイト - SQUARE ENIX

FINAL FANTASY VII REBIRTH - SQUARE ENIX

スクウェア・エニックス - YouTube

FINAL FANTASY公式 - Twitter

ファイナルファンタジーシリーズ - Wikipedia

カテゴリー:コンピュータゲーム

ジャンル:アクションゲーム

売上本数:3億8,000万本を突破(2021年現在)

発売元:任天堂株式会社

▼ 続きはここをクリック

1985年発売の、ファミリーコンピュータ用ソフト『スーパーマリオブラザーズ』を第1作とするアクションゲームシリーズ。

2021年3月18日 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内に『マリオ』の世界を題材としたエリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」がオープン。 2023年2月17日 ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド内にもオープンする。 ユニバーサル・エピック・ユニバース、ユニバーサル・スタジオ・シンガポールへの進出も決定している。

2023年 スーパーマリオブラザーズの世界を原作としたアニメーション映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』がユニバーサル・ピクチャーズの配給で公開される。

[外部リンク]

マリオポータル - 任天堂

スーパーマリオブラザーズ - 任天堂

ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー - ユニバーサル・ピクチャーズ

スーパー・ニンテンドー・ワールド TM - ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

スーパーマリオシリーズ - Wikipedia

ボーカロイドはヤマハが開発したデスクトップミュージック(DTM)製作を目的とした歌声を合成する技術、及びその技術を応用したソフトウェア製品の総称。略称は『ボカロ』。 VOCALOIDという名称は、『vocal』に接尾辞の『-oid』を組み合わせて作られた造語。 ヤマハ株式会社の登録商標だが、商標の普通名称化が進み、この技術を応用したソフトウェア製品の総称にもなっている。

▼ 続きはここをクリック

VOCALOIDで制作された楽曲は『ボカロ曲』、VOCALOIDを使用して楽曲を作る作曲家は『ボカロP』と呼ばれている。 また、VOCALOIDに設定されたキャラクターを『VOCALOID(バーチャルシンガー)』と呼ぶこともある。

VOCALOIDは、ユーザーがパソコンやスマートフォンなどに旋律となる音符情報と歌詞を入力し、曲に合わせて実際の人の声からつくられたデータベースをもとに、歌声をつくり出す。 さらに、声音の強弱やビブラートやこぶし、息継ぎといった必要な音程変化や抑揚を指定でき、 合成当初の不自然な歌声を、人間が歌っているような、表情豊かな楽曲を手軽に作る事ができる。 歌声のデータベースを変更することで、いろいろな歌声も演出できる。 2022年、最新バージョンである『VOCALOID6』が提供された。 なおVOCALOIDで作成できるのは歌唱のみであり、伴奏などを作成する場合は別のソフトを使用するなどの手段が必要となる。

2007年に声優のデータから歌声を合成する、『初音ミク』というキャラクターを設定した『VOCALOID2』が発売され、バーチャルアイドルとして世界中で人気を得た。

2010年には『EXIT TUNES PRESENTS Vocalogenesis feat.初音ミク』が、VOCALOIDをボーカルに用いた楽曲を集めたアルバムで、初のオリコン週間チャート1位を獲得している。 これによりVOCALOIDは、世界中のDTM(Desktop Music)やキャラクター制作の愛好家に知られるようになった。

2007年以降、ネット上を中心にVOCALOIDをメインボーカルに起用した楽曲が数多く発表されるようになり、 その中で人気楽曲はメジャーレーベルから発売され、一つの楽曲文化になってきている。

ボカロ曲の多くは、制作したユーザーが楽曲を動画共有サイトに投稿し、この楽曲に共感した視聴者が楽曲にイメージ画像やアニメーションを制作して組み合わせた形で再発表している。 動画共有サイトを軸にネットユーザーが共同作業をしながらコンテンツを仕上げるという、これまでにない自主制作のあり方が形づくられた。

[外部リンク]

ボカロとはなにか?いまさら聞けない、ボーカロイドの基礎知識 - ヤマハ

開発から20年を超えて進化しつづけるボーカロイドの文化を知ろう - ヤマハ

VOCALOID ( ボーカロイド・ボカロ ) 公式サイト / vocaloid.com

VOCALOID - Wikipedia

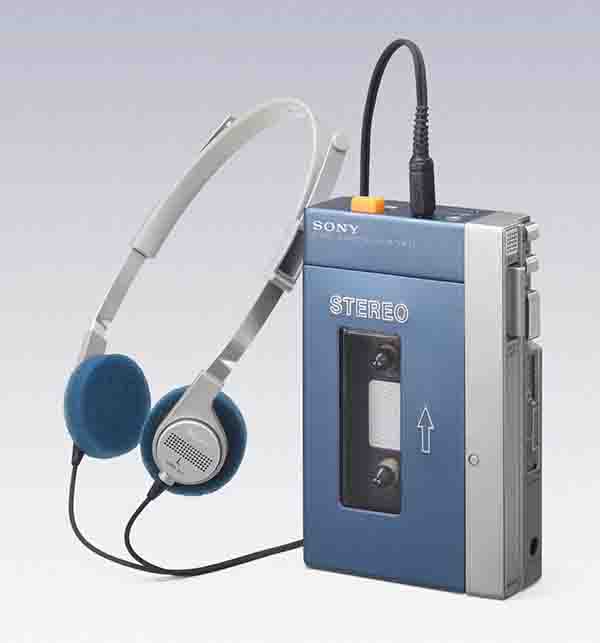

1979年7月1日からソニー(現:ソニーグループ株式会社)が開発・販売しているポータブルオーディオプレイヤーシリーズ。 小型の再生専用音楽プレーヤにヘッドホンをつけ,携帯を可能にしたステレオ音響機器。 発売当初は若者の絶大な支持を集め,音楽を聴きながら町を歩くことが社会現象となり,やがて日常的な行為となった。 「ウォークマン」はソニーの登録商標で、一般には「ヘッドホンステレオ」。

▼ 続きはここをクリック

昭和54年(1979年)7月

ヘッドホンまたはイヤホンで聴く、携帯用小型カセットテープのステレオ再生装置、ウォークマン1号機「TPS-L2」が発売される。 ウォークマンは、音楽を手軽に持ち運べる便利なアイテムとして、すぐさま国内で大流行し、 150万台を売り上げるヒット商品となり、世界でもその名を轟かせた。

その後、家電各社が同様の商品を発売。ウォークマンはヘッドホンステレオ機器の代名詞的存在となる。

当初の再生可能な記録媒体はカセットテープだけであったが、 その後1984年にCD(コンパクトディスク)、1988年に8ミリビデオ、1990年にDAT、1992年にMD(ミニディスク)、 1998年にDVD、1999年にメモリースティック、2004年にハードディスクに対応したプレーヤーを発売。 また2000年代後半には音楽再生機能を持つ携帯電話「Walkman Phone」または「ウォークマンケータイ」も発売された。 現行品は2000年から展開しているフラッシュメモリを使用したプレーヤー。現在までの全世界累計出荷台数は4億台以上。

[外部リンク]

ポータブルオーディオプレーヤー ウォークマン - ソニーストア

ウォークマン®45歳の誕生日 - ソニー株式会社 | 広報note

ウォークマン - Wikipedia

「食品模型」「料理模型」「料理見本」とも呼ばれる食品サンプルは、飲食店の店頭あるいは店内に陳列される料理の模型。 蝋や合成樹脂などを主原料として作られ、商品の細部を視覚的に説明するとともに、商品名や価格を同時に提示することによってメニューの役割を果たす。 お客様へどんな料理がどのくらいの量でどんな食材が入っているかを見るだけで伝えることが出来るため、近年訪日外国人向け飲食店や海外でも需要が高まってきている。

▼ 続きはここをクリック

食品サンプルは諸説あるが、およそ100年くらい前から様々な場所で作られた記述が残っている。 本格的に食品サンプルがビジネス化されたのは、大正時代から昭和初期にかけて大阪で考案された。 百貨店の食堂に置かれたことで日本中に広がりを見せ、現在においてもなくてはならない商材として確立している。

初期の食品サンプルは実物を寒天で型取りして蝋を流し込んで作成された。 1970年代頃に入ると、原材料は溶けやすく壊れやすいといった欠点を持つ蝋製から合成樹脂へと代わり、生産の簡略化を目的とした合成樹脂用の金型などが開発され、 より緻密でリアルな食品サンプルが製作されるようになった。

現代においては、食品売場や飲食店の販促ツールとしての役目だけでなく、日本国外からの観光客への土産物、芸術品や玩具としての利用も広まっている。 キーホルダーや携帯電話のストラップにできる小型版も作られるようになった。 東京で飲食店関連用品の販売店が多く集まる合羽橋道具街や東京ソラマチ、横浜市、さらに関西地方などでは、食品サンプルを訪日外国人を含む一般消費者に販売したり、 製作を体験できる店もある。 海外では「フード・サンプル」の他に「フェイク・フード」と呼ばれている。

2010年以降、インターネットの普及により情報が集めやすくなったことで、 審美的・技巧的な側面から、おもしろグッズ、海外へのお土産などといった用途で注目され、食品サンプルを嗜好する層が現れた。 ネット上の通信販売では、製作キットの販売なども行われるようになっている。

[外部リンク]

食品サンプル - Google arts & Culture

食品サンプル年表 - Google arts & Culture

食品サンプル - JAPAN HOUSE

食品サンプル - Wikipedia

プリント倶楽部 / Print Clubの略称。 筐体に内蔵されたカメラで、自分の顔や姿を撮影(自分撮り)し、それを印刷したシールを製造する機械(自動販売機)。 プリント倶楽部・プリクラはセガの登録商標になっている。 同機がヒットしたため、同様の機能を持つ他社製品も含めて、俗にプリクラと呼ばれる

▼ 続きはここをクリック

プリクラはゲーム会社アトラスから1995年7月に発売され、当初はアミューズメントパークを中心に設置された。 その後、各社から同様の機械が発売され、機械内部に記録された有名人の画像や観光地の風景と合成写真が撮影できたり、フレームやスタンプ模様を入れる、 ペンタブレットを搭載して写真に文字を書き込めるなど、次々に遊びの要素が加味されていったことで、1990年代後半から2000年代前半にかけて大きなブームを呼んだ。 2000年頃にはシールを持ち物や手紙に貼ったり,互いに交換したりして,女子中高生や若い女性を中心に流行し、平成時代のギャル文化のひとつとなった。

2023年現在では、被写体の微調整が可能な機能が搭載されており、被写体の至るところにフォーカスして、サイズや形、長短の調整ができるなど、編集機能が充実している。 最近はオリジナルな名刺ができるネーム倶楽部 / NameClubや自分の顔がスタンプになるスタンプ倶楽部 / StampClubなどもある。

[外部リンク]

セガのプリクラ【公式】 - 株式会社セガ

1996年11月23日に発売されたキーチェーンタイプの携帯ゲーム機。 名称の由来は「たまご(Tamago)」と「ウオッチ(Watch、腕時計)」を合わせた造語。 ゲームのみならず、アニメ化、キャラクター商品化、カードゲーム、アーケードゲームと様々なメディアミックス展開をしている。

1997年に女子高生を中心に社会現象になるほど爆発的な人気を誇り、現在では北米や欧州など35以上の国やエリアで販売されている。

2004年3月20日に赤外線通信機能を持つ「かえってきた!たまごっちプラス(Tamagotchi Plus/Connection)」が発売され、以降も新し機能や遊びを追加したシリーズを展開している。 ブームは落ち着いたものの、現在でも人気タイトルとコラボをしているため名前を見かけることは多い。

2023年7月15日に「たまごっちユニ」が発売された。

[外部リンク]

たまごっちシリーズ公式サイト - バンダイ

Tamagotchi Uni(たまごっち ユニ)公式サイト - バンダイ

【公式】たまごっち @TMGC_net - Twitter

たまごっち/Tamagotchi【公式】 - YouTube

たまごっち - プレミアムバンダイ

たまごっちゲーム総合サイト - バンダイナムコエンターテインメント

【公式】たまごっち (@tmgc_official_jp) - Instagram

たまごっち my m!x land 公式サイト - バンダイ

たまごっち - Wikipedia

日本のイルミネーション文化は電球が誕生して以降、クリスマスの賑わいや、 寒々しい冬の季節に温かみを与える装飾の光であった時代から独自の進化を遂げ、 人々を楽しませる夜のエンタテインメントとして急速に発展・進化している。

▼ 続きはここをクリック

日本にイルミネーションが登場したのは明治時代。 1900年4月30日に、神戸沖において行われた観艦式で、夜間、各艦船が発光して海面を照らし、一大偉観を見せたことに始まるとされる。 明治時代には、大阪や東京の勧業博覧会でも盛大なイルミネーションで飾られた。

現在、日本では10月から翌年の1月や2月の間に開催されるイルミネーションイベントが多く、特に12月のクリスマスシーズンに開催期間を迎えるイベントが多い。 遊園地や商業施設などでイベントが行われることが多いが、街全体が会場となるイベントもある。

[ 日本三大イルミネーション ]

● ハウステンボス「光の王国」 (長崎県佐世保市)

「インターナショナルイルミネーションアワード2024 イルミネーションイベント部門優秀エンタテインメント賞」の第1位を受賞。 テーマパーク「ハウステンボス」で開催されるイルミネーション「光の王国」。 ヨーロッパの街並みと圧倒的なスケール感、1,300万球が使用された光の量、 世界トップレベルと言われる数々の演出が大きな魅力。 シーズンによって演出が変わるため、1年を通して楽しむことができる。

開催期間:365日

[外部リンク] 【公式】ハウステンボス

● あしかがフラワーパーク「光の花の庭」 (栃木県足利市)

「インターナショナルイルミネーションアワード2024 イルミネーションイベント部門優秀技術賞」の第1位を受賞。 四季折々の花々と樹齢160年を超える大藤が見どころの花のテーマパーク「あしかがフラワーパーク」で開催されるイルミネーション「光の花の庭」。 日本の四季を光で再現したスポットをはじめとする、花々と光のコラボレーションが大きな魅力。

開催期間:2024年10月18日(金) ~ 2025年2月16日(日)

[外部リンク] あしかがフラワーパーク 【 公式サイト 】

● さっぽろホワイトイルミネーション (北海道札幌市)

今回で44回目を迎え、冬の雪に覆われた札幌を彩る風物詩として定着した「さっぽろホワイトイルミネーション」。 市内6つの会場で開催されるイルミネーションが札幌の街並を幻想的に彩る。

大通西2丁目(大通公園)で開催されるミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo では、 ワインやクリスマス料理、様々なクリスマスアイテムを扱うブースが出店。

大通会場:2024年11月22日(金) ~ 2024年12月25日(水)

駅前通会場:2024年11月22日(金) ~ 2025年2月11日(火)

南一条通会場・札幌市北3条広場会場・札幌駅南口駅前広場会場:2024年11月22日(金) ~ 2025年3月14日(金)

[外部リンク] さっぽろホワイトイルミネーション|公式ウェブサイト

日本の食文化の一つに挙げられるようになった「回転寿司」は、小皿に盛った各種の寿司を、客席沿いを回るコンベアに載せて、客が好みで選び取る方式の寿司店。 注文の品を握ってもらうこともできる。

▼ 続きはここをクリック

日本で初めて誕生した回転寿司は、1958年、大阪府布施市(現:東大阪市)に開店した「廻る元禄寿司 1号店」(元禄産業)と言われている。 元気寿司の創始者、白石義明氏が、ビール工場のベルトコンベアから着想を得たもの。

従来の寿司店より比較的安価で、均一メニューが特徴の一つ。

価格は通常、皿の色柄によって何種類かに分かれていて(全皿均一価格の店もある)、食後に会計(精算)希望と伝えれば、店員が(色柄ごとに)皿の枚数を数え精算する。

寿司以外のメニューでは、サラダなどの副食類や、ケーキなどのデザートをレーンで回している店もある。 温かい汁物や冷たい飲み物、アイスクリームなどは、客が注文してから席に届けるのが一般的。

ガリやわさび、醤油、お茶,箸などは基本的に客席のテーブルやカウンター上に置かれていて,客が自分でセットする。 大手回転寿司チェーン店の中には、子供などわさびが苦手な客への配慮や工程削減のために全皿さび抜きとし、客が食べる直前に好みの量のわさびをつける形式をとるところもある。

日本国内上位回転寿司チェーン店(2023年7月現在)

1.スシロー 約640店舗

高品質な寿司を手頃な価格で提供。 メニューはメインとなる寿司ネタを中心に、季節限定商品や副菜も豊富に取り揃えている。 寿司の他にも、ラーメン、うどん、揚げ物など、様々な料理が揃っている。 デザートの充実ぶりから、子供や女性にも高い人気を誇っている。 数週間単位で内容が変わる期間限定のお得なキャンペーン・イベントなども人気。 デリバリーサービスも展開。

2.はま寿司 581店舗

業界初のドライブスルーシステムの導入、テイクアウトの受け取りを降車せずに行える。 混雑時に便利な電話やネット・アプリでの順番予約システム導入で、待ち時間を軽減。 メニューは高品質な寿司ネタを手頃な価格で提供することで知られ、サーモンやまぐろといった定番メニューがお手頃価格で味わえるだけでなく、サイドメニューも充実。 5種類の醤油が用意されており、寿司や好みに合わせて選ぶことができる。

3,無添くら寿司 約542店舗

すべての食材において化学調味料・合成着色料・人工甘味料・人工保存料の四大添加物を一切使用していない。 家族連れに焦点を合わせて、子供のためのサービスが充実している。 タッチパネルでの注文システムを採用するほか、食べ終えたお皿を5枚分溜めて専用口に投入するとゲームができる「ビッくらポン!」が子どもたちに人気。 当選するとカプセルに入った景品がもらえる。 お寿司をホコリなどから守る『抗菌寿司カバー鮮度くん』を導入。

4,かっぱ寿司 292店舗

寿司メニューには、季節限定の特別メニューや定番の握り寿司があり、 シャリは米の特徴に合わせて仕込み方法を吟味し、山形県産ブランド米・はえぬきを使用。 食べ放題をうたった食べホー(一部店舗限定)の企画を始め、低価格に抑えた本格ラーメンシリーズや天ぷらなど多彩なサイドメニューも提供。 公式アプリではクーポンの発行をはじめ、お得な会員特典が用意されている。 近年はテイクアウトやテイクアウトを利用した人を対象に回転レーンの有料レンタルサービスができる出張回転寿司サービスも開始。

5,魚べい 172店舗

魚べいの最大の特徴は「回転しない寿司」。 タッチパネルで注文すると、高速特急レーンで乗り物が寿司を運んできてくれる「トリプルスマイルレーン」を採用。 メニューは品質と多様性にこだわり、季節限定メニューも豊富で、寿司以外にも「こだわり醤油ラーメン」や「鉄火丼」といった多彩な料理がある。 自動受付機とセルフレジを導入。

[外部リンク]

魚べい|株式会社Genki Global Dining Concepts

回転寿司 - Wikipedia

道の駅 / Michi no ekiは官民提携のプロジェクトで、日本の各地方自治体と道路管理者が連携して設置し国土交通省により登録されている24時間無料で利用可能な駐車場とトイレがあり、休憩、地域振興の機能を持った道路施設で、 道路利用者に安全で快適な道路交通環境を提供することや地域振興の場となることを目的に一般道に設けられている。 道の駅 / Michi no ekiの名称は、昔、旅人が馬や駕籠などを乗り換え、いろいろな情報を得、休憩する場所を「駅 / eki」と呼んでいることに由来する。 2024年(令和6年)8月7日時点の全国登録数は、1,221カ所で、年間利用者は2億人を超える。

▼ 続きはここをクリック

1991年に実験的に山口県、岐阜県、栃木県で始まり、1993年4月に全国103カ所の施設が正式登録されたのを発祥とする。 道の駅 / Michi no ekiは3つの機能を備えている。

[休憩機能]

道路利用者のために24時間無料で利用できる駐車場、トイレなどを提供。 レストラン、温泉・宿泊施設、公園・運動広場などが利用できるところもある。

[情報発信機能]

道路利用者に道路情報やその地域の歴史・文化、名産品や観光地などを紹介する案内板や資料館、地域の特産品販売所や農産物直売所などを設置。 さらに郷土芸能や朝市・展覧会などのイベントも催され、様々な情報を発信して、利用者との交流を図っているところもある。

[地域の連携機能]

道の駅 / Michi no ekiを核として、まちとまちが手を結んで活力ある地域づくりに取り組んでいる。 病院・老人福祉施設などを設置しているところもある。

また、東日本大震災や熊本地震などで救助・避難拠点として活用された教訓を踏まえ、国は2020年の防災基本計画で道の駅を地域防災拠点と位置づけ、 国土交通省は同年から「防災道の駅」の認定制度を始めた(2021年時点で39か所認定)。 施設を耐震化し、非常用電源・通信設備、貯水槽、非常用トイレ、備蓄倉庫、ヘリコプターの離着陸場などを提供し、周辺住民の避難スペースとして活用する。 大規模災害時には一般車両による利用を制限・禁止し、自衛隊、消防、警察などの救助・復旧拠点としても使用する。

さらに日本政府は途上国支援の一環として、道の駅の普及を支援している。 1990年代後半に国際協力銀行(JBIC)がタイで整備を手掛けた。 その後は国際協力機構(JICA)が引き継ぎ、アルメニアやインドネシア、ベトナムなどで開設された。 最近では中南米諸国などから道の駅運営ノウハウを学ぶ研修者を受け入れている。

2020年からの新たなチャレンジとして、海外からの外国人観光客への取組みや海外へのプロモーションを推進している。 多言語対応や外国人観光案内所の設置、キャッシュレス決済の導入といった基本サービスを充実させて、 海外からの外国人観光客を積極的に取り込み、地域の文化体験やバス・自転車・レンタカーなど周遊交通手段を活用した観光サービスを提供しているところもある。

[外部リンク]

道の駅案内 - 国土交通省

「道の駅」の役割と魅力、そして世界ブランドへの展望 - 政府広報オンライン

道の駅 - Wikipedia

日本人の生活に欠かせない存在となっているコンビニエンスストアは、年中無休、1日14時間以上の営業を行ない、飲料や食品を中心とする商品を小売りする小規模な店舗。 略称・通称は1980年代に定着した「コンビニ(konbini)」。 売場面積は 30m2から250m2程度と比較的小さい。営業時間は終日から1日あたり14時間程度と比較的長い。 日本のコンビニは2000年代などは、ほとんどが24時間営業だったが、方針を転換し、2024年現在では1割ほどの店舗が時短営業している。

▼ 続きはここをクリック

元はアメリカで誕生した業態であったが日本では独自の発展を遂げ、世界へ拡大していった。大手資本がチェーン店舗もしくはフランチャイズ店舗として展開していることが多い。

店舗展開が始まった1960年代当初は、商品の販売だけを行なう店舗だったが、銀行ATMの設置、郵便や宅配便の取り扱いなど、徐々にサービスの窓口を広げていき、現在の形態へと進化した。 2004年には医薬品の規制が緩和され、一部医薬部外品も販売されるようになった。 また、店舗に設置されている専用の機械によって、イベントや乗り物、コンサート、映画、遊園地などのチケットも購入可能。 商品の販売だけでなく、各種公共料金やクレジットカードの利用代金などの支払いにも対応している。 2004年には医薬品の規制が緩和され、一部医薬部外品も販売されるようになった。

[ 全国展開しているコンビニエンスストア ]

ローソン

その起源はアメリカ合衆国のJ.J.ローソンという人物が創業したミルクショップ。 1974年にダイエーが米国のコンソリデーテッドフーズ社とコンサルティング契約を結び誕生。 現在、ローソンの店舗展開は多岐にわたり、一般的な青い看板の「ローソン」だけでなく、 食品や日用品を100円均一で販売している「ローソンストア100」、 オーガニック製品や野菜、焼きたてのパンなど健康志向の強い商品を扱う「ナチュラルローソン」、 ローソン独自のプライベートブランドの商品を販売し、バリアフリー対応されている店舗が特徴の「ローソンプラス」など、 その地域のニーズにあった店舗展開を行なっている。 日本国内はもとより、中国・インドネシア・タイ・韓国・フィリピン・米国ハワイ州など海外へも店舗を展開している 店舗数は21,987店舗(2024年2月29日現在)で業界3位となっている。

ファミリーマート

日本に本社を置き、日本国内は全都道府県に店舗があり、台湾・韓国・タイなど海外へも店舗を展開しているコンビニエンスストア。 食事や休憩、打合せや待ち合わせなど、まさにカフェとしても利用できるイートインスペースが充実している。 ドン・キホーテと提携して商品の共同開発に取り組んだり、コインランドリーやジムとの併設店舗を出店したり、タイムズと連携したカーシェアサービスを提供したり、 様々な業態と提携することで、ファミリーマートだけでは完結しないビジネスを展開している。 am・pmやサークルKサンクスといった知名度の高いコンビニを経営統合し、店舗数は24,386店舗(2024年8月31日現在)で業界2位となっている。 2006年に全国出店を成し遂げ、「ファミマ / Famima」の愛称で親しまれている。 創業当初は西友が運営していたが、現在は伊藤忠商事の傘下である株式会社ファミリーマートが運営を行なっている。

セブン-イレブン

株式会社セブン-イレブン・ジャパンが運営する日本のコンビニエンスストアの草分け的存在。 1973年11月、イトーヨーカドーがアメリカ合衆国でセブン-イレブンを運営するサウスランド・カンパニーとライセンス契約を結び誕生。 世界の20カ国・地域に約8万5000店舗(2024年3月31日現在)で、チェーンストアとして世界最大の店舗数を展開している。 セブンプレミアムやセブンプレミアム ゴールドといった「プライベートブランド」を開発しており、少し高価でもセブンイレブンでしか味わえない味を楽しむことができる。 近年では「セブンミール」と呼ばれる食事配達サービスなども展開し、より地域のニーズに合わせた店舗経営へと進化している。 また、セブン銀行という独自の銀行を持ち、全国のセブン-イレブンにATMを設置している。

[外部リンク]

コンビニエンスストア - Wikipedia

カラオケは、「空(カラ)のオーケストラ(Orchestra without singing)」の意味。 本来は放送業界・音楽業界で使われていた用語で、歌手の練習やレコーディング時、歌手を呼んで歌を披露する際にバックの演奏家を集めなくてもいいように使う伴奏だけを録音したテープやレコードの事。 1970年前後にバー、スナックの客向けのカラオケ装置が登場、70年代中ごろには人気を得て全国に普及し、カラオケということばが一般に浸透した。

▼ 続きはここをクリック

1980年代前半にレーザーディスク(LD)が開発され、「絵の出るカラオケ」として人気を得た。

1980年代半ばになると、鉄道の貨物運搬用のコンテナに1曲100円で利用できるオートチェンジャーカラオケを設置した元祖カラオケボックスが大流行した。 飲食のついでにカラオケを楽しむのではなく、カラオケをするための場所であり、若者や女性も利用できるようになり、学生のコンパやサラリーマンなどの懇親会の二次会の会場としてよく利用され、日本人の娯楽の代表の一つとなった。 1990年代以降は、通常の建築物内にカラオケ専門ルームを設えるタイプが主流となった。

1992年にタイトーが世界初のインターネットによる通信カラオケとされる「X2000」を発売。 通信カラオケは、LDカラオケに比べ圧倒的に豊富な曲数と新曲提供の早さを実現しカラオケ需要を拡大した。

オリコンでは、1990年代半ば頃から全国のカラオケからのリクエストを集計したカラオケチャートを発表している。 カラオケチャートの特徴は、長期間にわたって1位やトップ10入りをする曲が多いことで、カラオケファンの人気曲が特定の曲に集中していることを示す。

また、カラオケは海外にも輸出されており、欧米においては多くの人が飲食するパブやバーでMC(ミュージック・キャスター、司会者)を置いて提供される形が多い。 KARAOKEは、現在では海外でも通じる国際語になっている。

[外部リンク]

カラオケランキングTOP100(最新/週間/月間) - DAM

最新カラオケランキング - JOYSOUND.com

カラオケランキング - オリコンミュージックストア

カラオケ - Wikipedia

1985年3月に有限会社ライフの創業者・松林明氏が愛知県春日井市に日本初の100円均一店をオープンし「100円ショップ」と命名して販売を開始したのが始まり。 食品から便利グッズに至るまで幅広い品揃えを展開し、店内の商品を原則として1点100日本円均一(消費税込み110円、飲食物は108円)で販売する形態の小売店。 「100円均一ショップ」およびそれを省略した「100均」・「百均」(ひゃっきん)という俗称が浸透している。

▼ 続きはここをクリック

大手4社の売り上げ高は、ダイソー 約5,500億円(2022年2月現在)、セリア 約2,080億円(2022年3月現在)、キャンドゥ 約731億円(2021年11月現在)、ワッツ・ミーツ・シルク 約507億円(2021年8月現在)で、

国内店舗数は、ダイソー 4,042店(2022年2月現在)、セリア 1,876店(2022年3月現在)、キャンドゥ 1260店舗(2023年4月現在)、ワッツ・ミーツ・シルク 1,641店(2022年8月現在)。

[外部リンク]

100円ショップ - Wikipedia

主要都市間を結ぶJRの世界初の高速旅客列車。 主たる区間を列車が時速200キロメートル (km/h) 以上の高速度で走行できる。 「高速鉄道」のコンセプトを世界に広めた存在であり、速度・輸送力(座席数)・安全性において世界の高速鉄道の先駆けとなる存在。 海外でもShinkansenの名称がそのまま使われている。

▼ 続きはここをクリック

1964年の東京五輪開幕直前に東京―新大阪間(約515キロ)で、パンク寸前な東海道本線の輸送力増強対策として開業した東海道新幹線をはじめ、 山陽新幹線・東北新幹線・上越新幹線・北陸新幹線・九州新幹線・西九州新幹線・北海道新幹線の8路線が運行されている。

2024年時点で北海道(新函館北斗 ― 札幌)・北陸(金沢 ― 敦賀)の各新幹線が建設中である。

また、東海旅客鉄道(JR東海)が東海道新幹線の将来の輸送需要増および南海トラフ地震への対応として、 設計最高時速505キロメートルの超電導リニア方式を採用する中央新幹線を建設中で、 東京(品川)―名古屋間285.6キロメートルの開業予定は2027年以降、大阪までの延伸は2037年とされている。

新幹線は、全国新幹線鉄道整備法で「主たる区間を列車が時速200km以上の高速走行ができる幹線鉄道」と定められている。 最高速度は、山陽新幹線は300キロ、東北・上越新幹線は300キロ、東海道新幹線は270キロ、北陸新幹線・九州新幹線・北海道新幹線は260キロものスピードを出している。 また、高速運転を実現するため、2本のレール間の幅が一般的な鉄道の1,067mm(狭軌)よりも広い1,435mm(標準軌)となっており、 車両を動かすための電圧も2万5000ボルト(一般的な鉄道は2万ボルト)と高圧。さらに新幹線の営業路線には踏切がない。

新幹線の真価は最高速度ではなくその安定性にある。 住宅地・トンネル・カーブといった、騒音耐性や加減速性能の求められる過酷な日本の路線環境でも殆ど減速する事なく走行できる車両性能を持ち、 独自の運行システムと併せて平均遅延時間6秒という在来線以上の正確性を誇る。これは天災の影響を含めた数値である。

[外部リンク]

新幹線鉄道について - 国土交通省

新幹線のご案内 - JRおでかけネット

北海道新幹線 - JR北海道

東北新幹線 - JR東日本

新幹線鉄道事業 - JR東海

リニア中央新幹線 - JR東海

上越新幹線 - JR東日本

北陸新幹線 - JR東日本

北陸新幹線プロジェクト - JR西日本

九州新幹線・西九州新幹線 - JR九州

新幹線 - Wikipedia

トヨタ自動車工業(現トヨタ自動車)が、世界に通用するグラン・ツーリスモ、GTカーを目指し、ヤマハ発動機の協力を得て開発されたグラン・ツーリスモ、GTカー。 ヤマハ発動機に生産委託され、1967年から1970年までトヨタブランドで販売された。型式は「MF10」と「MF10L」。

▼ 続きはここをクリック

1966年10月1日から3日間に渡って、スピードトライアルを実施。 6時間、12時間、24時間、48時間、72時間の走行時の平均速度や、1000マイル、5000マイル、10000マイルでの平均速度などが、トライアルの種目だった。 3個の世界記録と、1500〜2000CCのEクラス内の国際記録を13個樹立することに成功している。

2000GTの名を大きく広めたのが、当時、爆発的な人気を博していた007シリーズが初めて日本で撮影(007は二度死ぬ)されることになり、オープンカーの2000GTがボンドカーとして使用された。

トヨタ2000GT前期型 諸元

ボディタイプ:3ドア ファストバッククーペ , 乗車定員:2名

車両:全長4175mm,全幅1600mm , 全高1160mm(ボンドカー1104mm), ホイルベース2330mm , 重量1,120 kg

エンジン:MF10型 1,988 cc 3M型直列6気筒 DOHC , MF12L型 2,253 cc 2M-B型直列6気筒 SOHC

最高出力:MF10型 150 ps/6,600 rpm , MF12L型 140 PS/5,800 rpm

最大トルク:MF10型 18.0 kgf·m/5,000 rpm , MF12L型 20.5 kg-m/3,800 rpm

駆動方式:FR

生産台数:337台

[外部リンク]

トヨタ 2000GT - トヨタ自動車

TOYOTA 2000GT - トヨタ博物館

トヨタ 2000GT MF10型 - トヨタ博物館

1967年 TOYOTA 2000GT - ヤマハ発動機株式会社

トヨタ・2000GT - Wikipedia

海外で生活する

日本で生活する

その他

準備に必要な期間は、留学先の国・地域や教育機関や留学形態によって異なりますが、高校・大学など教育機関が運営するプログラムを利用する場合には約1年半前から準備を始める。入学の1年くらい前に出願を締め切る大学や奨学金もあり早めの準備が大切。語学留学の場合でも約半年前から準備を始める。人気の学校や渡航する時期によっては語学学校の空きがすぐに埋まってしまう、あるいはビザの申請などに時間がかかってしまう恐れもある。

▼ 続きはここをクリック

[ Step1 ] 目的・目標を明確化する

1.なぜ留学したいのかをよく考える。

2.留学で自分がやりたい事を考える。

留学に行きたいと思った背景、目的、やりたいことなどをリスト化して留学計画を作成。何をしたいかを具体的にする。 留学計画を残しておけば留学中に確認でき、どんな行動をとるべきかわかる。

[ Step2 ] 留学方法を選ぶ

目的・目標が決まったら、実現するには、どんなスタイルを取るべきか考える。

a.短期留学 短期で留学を経験してみたい

b.語学留学 日常英語をスムーズに話せるようになりたい

c.高校留学 日本とは違う環境で勉強したい

d.大学留学 高度な英語力と専門的な分野を学びたい

e.大学院留学 さらに高度な英語力と専門的な分野を学びたい

f.ワーキングホリデー 働きながら実践的な英語を学びたい

etc

[ Step3 ] 情報を収集する

ある程度、目的・目標が決まってきたら、情報収集を開始。

(情報収集の際のポイント)

a.留学したい国を調べる / 国の特徴(気候、治安等)のほか、教育制度や物価なども知っておく。

b.予算を考える / 授業料や滞在費、生活にかかる費用など留学先によってだいぶ違いがある。

c.出発時期や留学期間を考える / 目標達成までに必要な期間や準備に必要な期間など。

d.留学条件にあった学校を探し出す / 国や目的が決まったら、どんな学校があるか検索。

e.希望する留学はどの程度の語学力が必要か? / 留学生活を円滑に過ごすために必要最低限の語学力は必要。

(情報収集の手段)

a.留学の情報誌。

b.留学情報機関や留学エージェント、留学体験者のウェブサイト。

c.留学関連のイベントやセミナー。

d.留学カウンセリングを受ける。

※留学エージェントは資料を請求するだけなら費用はかからない。

留学の目的・目標、予算、留学希望の国等から留学校を選ぶ。

(留学先を選ぶポイント)

a.なにを学びたいのか?

b.どの程度の費用が払えるのか?

c.留学先の環境 気候は? 治安は?

希望校のパンフレット等を取り寄せ、入学資格、学費、入学時期を確認する。

[外部リンク-留学情報機関]

海外留学案内 - 外務省

トビタテ!留学JAPAN - 文部科学省

[外部リンク-留学エージェント]

[ Step4 ] 入学条件のクリア

必要語学力の確認

大学に入学する場合、入学条件となる英語力を証明しなければいけません。日本で英語力を証明する時はTOEICが一般的ですが、欧米では別の英語試験で証明する必要がある。たとえばアメリカではTOEFL、イギリスやオーストラリア、ニュージーランドであればIELTSが一般的。

試験の種類やスコアは入学する大学によって異なるので、事前に確認。

[ Step5 ] 留学の手続き

a.必要書類の準備・出願

学校によって記入項目や記入形式が異なるので注意事項をよく読んで記入。オンライン出願を受け付けているところもある。

b.出願料(申請料)の送金

通常、願書提出と同じタイミングで支払うのが一般的だが銀行から学校の指定口座へ電信送金する場合もある。オンライン出願の場合はクレジットカード決済ができる場合が多い。願書申請料の入金が現地で確認されないと、入学許可手続きが進まないことがあるので注意。金額や送金方法は学校の指示に従う。

c.預金残高証明書の提出

留学のために十分なお金(財力)があることを証明する書類。出願者と費用負担者が異なる場合は、負担者の預金残高証明書を提出する。

d.成績証明書・卒業証明書の提出

大学や高校などの最終学歴の成績証明書と卒業証明書を用意。学校の事務局で英文の証明書を発行してもらう。学校によっては発行までに時間がかかることもあるため、早めに依頼。

e.健康診断書の提出

病院で英文の健康診断書を発行してもらう。学校によっては指定用紙を用意している場合がある。

f.語学力テストスコアの提出

学校によって様々であるが、正式な語学力テストのスコア提示を求められることが多い。TOEFLのスコア提示が一般的。また、大学院ではGMAT、GRE、LSATなどの進学適正テストのスコアを求められる場合もある。

g.志望動機を含むエッセイの提出

志望動機や、留学を通して何を学びたいかなどの自己アピールをまとめたレター。語学学校の場合は必要書類に含まれていないことが多い。

h.推薦状の提出

卒業校の先生や、勤務先の上司などからの推薦状。英文で用意する。出願者の人柄や学問に対する姿勢、過去の経歴などを証明するものとして非常に有効的なものであり、学校側も重視する傾向がある。

[ Step6 ] 入学に備える

出願後、入学申請書類に問題がなければ、学校が発行した入学許可証が手元に送られてくる。出願先の学校により発行までにかかる期間は異なるが、一般的には語学学校の場合は約1ヵ月、2年制大学・4年制大学の場合は2~4ヵ月ぐらいが目安。入学までに必要な諸手続きの案内が同封されているので、よく読んで手続きを進める。

a.入学許可証をチェック

入学許可証はアメリカの場合、I-20などと呼ばれる。手元に届いたらまず記載されているすべての情報に間違いがないかを丁寧に調べる。入学許可書は学生ビザを取得するために必要な大切な書類であり、もし間違いがあったら、すぐに学校へ連絡して訂正または再発行をしてもらわなければならない。

b.授業料などの支払い

入学申請料・願書申請料の支払いと同様に、学校の指示に従って支払う。支払い期日が明記されている指示書が同封されていることが多いので、期日までに間違いなく支払いが済まされるように手配をしよう。支払いが期日を過ぎてしまった場合には、入学許可を取り消されることもあるので注意が必要。

c.滞在先の確保

入学許可がおりたら、留学中の滞在先を確保する。出願時に申し込んでいる場合は、滞在先についての案内が同封されていることが多い。ホームステイ滞在の場合は手配に数週間かかることが多く、大学寮滞在の場合は空き部屋が埋まってしまうことも考えられるので、できるだけ早く手配を済ませる。

d.その他の同封書類を確認

同封されている書類の中には、学校や滞在先までの交通案内や空港での出迎えサービス、到着後のオリエンテーションについて記載されている。すべてをよく読んで、不明な点があれば早いうちに学校へ確認。

[ Step7 ] 渡航の準備をする

学校関係の手続きが無事済んだら、いよいよ渡航に関する準備。

a.ビザの手配

ビザが必要な場合は、入学許可証が届いたら早めに申請。発行にかかる日数は留学先の国によって様々。申請条件や料金などが急に変更されることもあるので、必ず各国大使館のホームページで最新情報を確認。年末年始や夏休みなどの前には混み合うので、余裕をもって申請。各国の祭日は大使館も閉館となることがあるので注意が必要。

b.航空券の手配

出発の時期が海外旅行のシーズンと重なる時は運賃が上がるだけでなく、席が確保できないこともある。出発日が決まったら、できるだけ早めに航空券の手配をする。

c.海外留学生保険に加入

留学先での病気やケガはもちろん、盗難や、トラブルにまきこまれて賠償請求をされた時などでも保険でカバーされる。保険会社によっては日本語の話せるスタッフが病院の紹介や手配をしてくれるサービスなどもある。海外の医療費は高額なので、安心のためにも加入する。

[参考文献]

留学のステップ - 留学ジャーナル

留学準備チェックリスト - 留学ジャーナル

海外で働きたいと思いながらも「日本語は通じないし文化も異なる」「食事が合わない場合もある」「日本の友達や家族ともなかなか会えなくなる」と不安もあり、いざ海外で働くと言ってもわからないことだらけで行動に移せない方も多いでしょう。そこで、海外で働くには、いくつかの方法があります。海外で働く方法や職種・職業を紹介します。

▼ 続きはここをクリック

[ Step1 ] 目的・目標を明確化する

1.なぜ海外で働きたいのかをよく考える。

海外で働きたいと思った背景、目的、挑戦したい事などを書き出しリスト化して整理する。メモをを残しておけば困った時も確認でき、どんな行動をとるべきかわかる。

2.自分の持っている経験やスキル、人脈を考える。

自分が今まで得た人脈や習得したスキル、価値のある経験を見直す事で、選ぶべきルートが変わる。

3.ビザを知る。

海外で働くためには基本的に「労働ビザ」が必要。この「労働ビザ」の中身や呼び方も就労する国によって異なってくる。「ビザ」は一つの国内でも種類は複数あり、国が違えば「ビザ」の申請条件も異なってくる。自分が行きたい国はどのようなビザが必要か確認する。

[ Step2 ] 働き方を選ぶ

海外で働きたいと一言で言っても、その種類やスタイルは様々。目的・目標が決まったら、その目的・目的を実現するには、どんなスタイルを取るべきか考える。

a.ワーキングホリデーで働く

ワーキングホリデーとは、18歳から30歳の若者が日本が協定を結んだ国で、異なった文化をもつ国で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をする事が認められている制度。ワーキングホリデーの期間は基本1年間(それより少ない分には調整可能)。ワーキングホリデーの期間に実際に海外で働くことを経験し、自分にあっているかどうかを確認するとともに、経験を活かして現地で就職するきっかけにする事ができる。

(日本が協定を結んでいる26カ国)

オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、イギリス、ドイツ、フランス、アイルランド、デンマーク、ノルウェー、香港、台湾、韓国、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、チェコ、アルゼンチン、チリ、アイスランド、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ

(一般的なワーキングホリデーの職種)

レストラン・カフェ・バーの店員

ショップ店員

ホステル・ホテルのスタッフ

現地ツアーガイド

留学会社のオフィスワーク

オーペア(家事手伝い)

etc.

[ 外部リンク ]

b.留学をして現地で働く

海外留学をして現地で仕事を探すのも有力な方法。専門性の高い大学・学校に留学して現地で就職をする。ただ、留学した国で仕事をするためには、改めて就労ビザを取得する必要があるが必ずしもビザの取得ができるとは限らない。留学費用がかかる事が大きなネック。

(一般的な専門分野)

Web・ITエンジニア関連

インテリアデザイン関連

ファッションスタイリスト関連

プロダクトデザイン関連

スポーツ科学関連

コーチング技術関連

etc.

c.海外の現地企業で働く

海外で働けるだけのスキルを持っているなら、北米や東南アジアなどは日本からでも求人を探せるため、海外勤務案件の仕事・求人に直接応募する。 しかし日本からだと現地の就職情報が少ないうえ、現地語が堪能でないと採用担当者とのやり取りなど難しい面があります。その場合は、海外求人を取り扱っている就職・転職エージェントサービスを利用するのも1つの手。

[ 外部リンク ]

d.グローバル企業に就職し海外赴任で働く

日本人が海外勤務をするためにはもっとも実現性が高く、安定した方法。日本企業や外資系企業の日本法人に雇用されて、海外拠点海外勤務の希望を出したり、会社命令で赴任する。転職先として海外勤務のポストを獲得する。給与や福利厚生などが高待遇であることが多い。

e.国連や国際NGO・地方自治体の駐在員として働く

国連職員や、ユネスコや赤十字社などの国際NGO(Non-Governmental Organization/非政府組織)・地方自治体の駐在員として働く。国際NGOは経済的利益を求めない、市民が自発的に参加・運営する団体。また、地方自治体は外国人観光客誘致や地場産品の海外販路開拓のため海外拠点を設置しており、現在283の海外拠点がある(2020年4月時点)。いずれも高い語学力や学歴、経験やスキルなどを保有する人材を求めており採用ハードルは高い。しかし、やりがいがあり国際的なステータスの高い仕事。

1)青年海外協力隊/海外協力隊

募集分野には農林水産、人的資源、保険・医療などがあり、さらに120以上もの職種に分かれている。46歳以上は海外協力隊と呼称される。

2)シニア海外協力隊

一定以上の経験・技能等が必要な案件を扱う海外ボランティア派遣制度。専門家としての高度なスキルを要求され、採用のハードルは青年海外協力隊より高い。

3)日系社会青年海外協力隊/日系社会海外協力隊

中南米日系人社会の支援を目的としたボランティア派遣制度。46歳以上は日系社会海外協力隊と呼称される。

4)日系社会シニア海外協力隊

一定以上の経験・技能等が必要な案件を扱う中南米日系人社会の支援を目的としたボランティア派遣制度。

応募資格

20~69歳の日本国籍を持つ心身ともに健康な者。

募集時期

4月の春募集と10月の秋募集の年2回

応募・選考プロセス

1.応募 ウェブ入力(問診票・健康診断書は郵送)

2.一次選考 健康審査、語学力審査 応募者用マイページで合否結果を通知

3.二次選考 ウェブ面接 応募者用マイページで合否結果を通知(職種によって試験や作品または動画の提出を事前に求める場合あり)

任期

原則2年間。1ヶ月から参加できる短期派遣制度あり。

[ 外部リンク ]

JICAボランティア事業(JICA海外協力隊) - 外務省

青年海外協力隊 - Wikipedia

シニア海外協力隊 - Wikipedia

日系社会青年海外協力隊 - Wikipedia

日本への留学を希望する外国人は原則12年の教育課程を修了している必要がある。 就業年数が12年未満の場合、来日後に準備教育課程で学んだ期間を合算したり、文部科学省が指定する在外教育施設の課程を修了したりすれば入学資格が認められる。

▼ 続きはここをクリック

ほかにも、18歳以上であれば各教育機関が個別に行う入学資格審査に合格することで、入学資格が付与されるケースもある。 入学資格が認められる条件は政府公認の日本留学情報サイトで公開されている

なお、外国人が日本に留学するには入学資格を得なくてはなりませんが、入学資格の認定基準は教育機関によって異なります。 一般的な認定基準を以下にまとめた。

[ 大学・専門学校に留学 ]

大学や専門学校の別科に申請するのが一般的で、日本語を習得しから留学生試験に合格すれば入学できる。 もう一つの方法として、日本語教育を実施している高校に入り日本語をマスターしてから高校卒業後、直接に大学や専門学校に入学する。

日本の大学や専門学校は学生の年齢に制限が殆どない。 多くの大学では社会人に対する特別な入試制度も設けている。

必須条件:高校卒業 日本語2級以上

[ 大学院に留学 ]

一般的には、修士や研究生を申請するのは四年制大学卒業が条件。 一部の大学に限って、三年制卒業の場合でも申請手続きが可能。

必須条件:大学卒業 日本語2級以上(理工科学生に対して、英語資格だけがあればできる)

[ 日本語学校に留学 ]

必須条件:日本語N5以上の資格を持つ 国内で日本語の勉強時間は150時間以上であること

日本留学に必要な費用

[ 来日前に必要な経費 ]

各種試験の受験料(EJU/JLPT/TOEFLなど)

志望校の入学試験受験料

健康診断受診料(必要な場合)

出願書類の郵送費用

航空券

パスポート申請費(必要な場合)

ビザ手数料

入学金・授業料等

寮費(必要な場合)

その他

[ 来日後に必要な経費 ]

滞在費(住居が決まるまでのホテル代等)

住居費(賃貸初期費・用家具・家電購入費含む)

通学費

食費

光熱費

保険・医療費

教材費

雑費

その他

上記費用の他、来日受験が必要な場合には受験時の航空券、滞在費、ビザ申請料、保険料等が必要となる。

[ 外部リンク ]

2010年、日本の人口は約1億2800万人。しかし、 2030年には1億1600万人に減少すると言われている。 人口の減少に対して、日本の高齢化は歯止めがきかない状況に陥っていて、 労働人口が今より減少するのは間違いない。 そこで注目されているのが外国人労働者。日本で働く外国人労働者は、2016年には100万人を突破し、2019年には160万人を超えた。 近年「日本の外国人採用市場は拡大している」といわれており、実際に外国人の採用に注力している企業は多い。

▼ 続きはここをクリック

大阪府大阪市中央区に本社を置く、主にアーケードゲームやコンシューマーゲームの開発・販売を行う日本のゲームソフトウェアメーカー。 1991年にアーケード用ゲームとしてリリースした対戦型格闘ゲーム『ストリートファイターII』では、アーケードゲーム業界において「スペースインベーダー以来」とも呼ばれる大ブームを巻き起こした。 開発されたゲームは日本に留まらず海外においても高い評価を得ているものが多く、『ストリートファイター』や『バイオハザード』など海外主体で映画化された作品も存在している。

[ 外部リンク ]

サステナビリティ - 株式会社カプコン

東京都港区に本社を置く、携帯電話を中心とした電気通信事業者(ソフトバンク株式会社)やインターネット、AI関連会社などを傘下に置く日本の持株会社。 先端IT企業などに投資するビジョン・ファンドや、ARMホールディングスを中心に、半導体設計やプロトタイプ半導体の研究開発にも着手している。 プロ野球球団・福岡ソフトバンクホークスの親会社でもある。 日経平均株価およびTOPIX Core30、JPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ。

[ 外部リンク ]

SoftBank キャリアNOW! - ソフトバンク

愛知県豊田市に本社を置く日本最大手の自動車メーカー。 ダイハツ工業と日野自動車の親会社、SUBARUの筆頭株主。 世界最大の自動車メーカーの1つ。 売上高、営業利益、時価総額、従業員数という点において日本最大の企業である。 東証プライム市場およびニューヨーク証券取引所(NYSE)上場企業で、 かつ日経平均株価およびTOPIX Core30、JPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ。

[ 外部リンク ]

Diversity & Inclusion - TOYOTA CAREER RECRUITING

東京都千代田区大手町に本社を置く、日本最大手の通信キャリア。 通称はNTT。 同社を持株会社として電気通信事業をはじめとする企業集団のNTTグループを構成している。 日経平均株価およびTOPIX Core30、JPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ。

[ 外部リンク ]

大阪府門真市に本社を置く、日本の多国籍電機メーカー持株会社。 エアコンや洗濯機などといった白物家電分野をはじめ、照明器具・配線器具などの住宅設備分野や、リチウムイオン二次電池などの車載分野などに重点を置く。 日本国内における電機業界では日立製作所・ソニーグループに次いで3位の売上高を誇る。 日経平均株価およびTOPIX Large70、JPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ。

[ 外部リンク ]

データで見るパナソニックグループのDEI - パナソニック ホールディングス株式会社

東京都港区に本社を置く、日本の企業。 セブン-イレブンに次ぐ業界2位のファミリーマートを運営する日本のコンビニエンスストア(CVS)フランチャイザー。 大手総合商社である伊藤忠商事の子会社。

[ 外部リンク ]

山口県山口市に本社を、東京都港区のミッドタウン・タワーに六本木本部を、江東区に有明本部を置く日本の企業。 株式会社ユニクロや株式会社ジーユー、セオリーなどの衣料品会社を傘下にもつ持株会社。 世界のカジュアル衣料品の企業の中での売り上げはZARAを擁するインディテックス(スペイン)、H&M(スウェーデン)に次ぐ第3位、 時価総額は、インディテックスに次ぐ世界2位である。 日経平均株価およびTOPIX Core30の構成銘柄の一つ。

[ 外部リンク ]

FAST RETAILING DIVERSITY & INCLUSION

東京都港区六本木に本社を置く日本の企業。 日米通算1億ダウンロードを突破した日本最大のフリマアプリ「メルカリ」を運営している。 日経平均株価の構成銘柄の一つ。

[ 外部リンク ]

Inclusion & Diversity | 株式会社メルカリ - 採用情報

新卒の海外メンバーが語る。私たちがメルカリを選んだ理由 - 株式会社メルカリ

東京都世田谷区に本社を置く、インターネット関連サービスを中心に展開する日本の企業。 Eコマース、通信、金融、不動産、スポーツなど様々な業種の企業を傘下に持つ。 グループには、プロ野球球団「東北楽天ゴールデンイーグルス」、Jリーグクラブ「ヴィッセル神戸」といったスポーツチームもあり、 日本最大級のECサイトである「楽天市場」を社内カンパニーで運営する事業会社でもある。 日経平均株価の構成銘柄の一つ。

[ 外部リンク ]

ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン - 楽天グループ株式会社

東京都中央区に本社を置く物流会社。 主力の物流事業は『システム物流事業』と称し、単なる倉庫保管・輸送だけではなく、 小売業・製造業に不可欠な物流システム全体を構築し運営を請け負う事業(サード・パーティー・ロジスティクス)を主力としている。 サード・パーティー・ロジスティクスで国内首位。

[ 外部リンク ]

[ 外部リンク ]

外国人が日本で働くにはビザ(在留資格)が必要である。 日本で働く事ができるビザ(在留資格)の種類は多くあり、それぞれのビザ(在留資格)の種類によって職種や時間に制限がある場合もあるので注意が必要。

▼ 続きはここをクリック

[ 永住ビザ ]

永住者、定住者、日本人の配偶者等のビザ(在留資格)をもつ外国人の方は、日本で働く際に職種・時間の制限がない。基本的にはどのような仕事にもつくことができ、労働法令に違反しない限り何時間でも働くことが出来る。

[ 就労ビザ ]

多くの種類があり、それぞれ外国人が行う仕事(業務)の内容によって特定のビザ(在留資格)が付与される。

[ 特殊なビザ ]

特殊なビザ(在留資格)で日本で働くことが許可される場合がある。

[ 技能実習ビザ ]

日本が発展途上国の人材育成に貢献するために作られた技能実習制度で技能実習生が実習(トレーニング)する為に発行されるビザ。 3年(種類によっては最大5年)以上は日本に滞在できないという期間制限などがある。

[ 外国人留学生ビザ ]

留学生の主な活動内容は学校に通学して勉学すること。 資格外活動許可をとれば一定の時間(通常週28時間)については、アルバイトをすることができる。

[ 特定活動ビザ ]

インターンシップやワーキングホリデーで発行されるビザ。大学同士や国同士の条約や提携によって一定の期間日本で働くことが許されている。

[ 特定技能ビザ ]

人手不足が深刻な12分野で一定の専門性や技能をもつ即戦力外国人の受入れを認めたビザ。

特定技能(1号)ビザ

介護分野

ビルクリーニング分野

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

建設分野

造船・舶用工業分野

自動車整備分野

航空分野

宿泊分野

農業分野

漁業分野

飲食料品製造業分野

外食業分野

特定技能(2号)ビザ

建設分野

造船・舶用工業分野

[ 外部リンク ]

人口 5,653人(令和7年2月末現在)。 川根本町は、東は静岡市、西は浜松市、南は島田市と接し、北は長野県との県境となっており、町の90%以上が森林という山あいの町である。 世界13カ国、さまざまな文化を持つ外国籍の住民102名が暮らしている(令和7年2月末現在)。 長島ダムによって形成された接岨湖の真ん中に位置する大井川鐵道の無人駅「奥大井湖上駅」は、 一般社団法人クールジャパン協議会が開催した「COOL JAPAN AWARD 2019」においてNational Park部門を受賞したこともあり、 川根本町はアクセスが難しいにもかかわらず、観光名所として観光客の人気が急上昇している。 最近では、オーストラリアの観光会社が川根本町を含むツアーを企画している。

▼ 続きはここをクリック

川根本町の年平均気温は14.0℃、最暖月の8月は25.2℃、最寒月の1月は3.0℃、気温年較差や日較差が大きい地域である。 夏は、最高気温が35℃以上の猛暑日になることも多いが、熱帯夜は少ない。 冬は、比較的温暖な静岡県内では珍しく最低気温が0℃以下の冬日になる日が多くあり、 積雪は少ないものの最低気温が−5℃以下にまでに冷え込むことも珍しくない。

川根本町には、南アルプス南部の山麓と前衛の山々が織り成す四季折々の美しい景観の中に「美女づくりの湯」と呼ばれる寸又峡温泉、 「若返りの湯」と呼ばれる接岨峡温泉があり、徳山のしだれ桜、南赤石林道周辺のアカヤシオ・シロヤシオなど観光資源に恵まれる一方、 大井川を挟むように茶園が広がる、日本三大銘茶「川根茶」の産地でもある。 町の最北部に位置する光岳の南西側の一帯は、本州で唯一の国が定める原生自然環境保全地域に指定されている。 茶畑や山々に囲まれた大井川沿線には大井川鐵道の蒸気機関車牽引列車(SL列車)がほぼ毎日走っている。

[ 外部リンク ]

COOL JAPAN AWARD 2019 - 一般社団法人クールジャパン協議会

自然環境保全地域 - 環境省

川根本町 - Wikipedia

自然環境保全地域 - Wikipedia

外国人と友達になりたい。でも出会う方法が分からない。 そう思っていても英語や他国語は話せないし、そもそもどうやって出会えるのか分からない。 また、外国人の方達に近づく勇気が出ない人も多いかと。 そんなあなたに外国人と出会える方法をご紹介。

▼ 続きはここをクリック

[注意] 国籍性別問わずですが、よく知らない人を信じ過ぎてはいけない。世の中には、詐欺師だったり、あなたの優しさを利用しようとする悪い人もたくさんいるのも事実。 最初は少し警戒心を持つことが大切。

1.外国人入居可能のシェアハウスに住む

外国人入居可能のシェアハウスに住むと、必然的に外国人の同居人が出来る。留学中にルームメイトと暮らした経験がある人なら分かると思うが、異文化の人間と共同生活することは、思ったより忍耐が必要。

[東京・関西]

[東京・神奈川・千葉]

[東京・神奈川・千葉・埼玉・京都・大阪・兵庫・福岡]

国際交流シェアハウス OAKHOUSE

2.日本在住の外国人と知り合う

国際交流に力を入れている自治体や団体が各都道府県にはあります。日本在住の外国人との交流イベントも多数開催されています。

[ 北海道 ]

[ 青森県 ]

[ 岩手県 ]

[ 宮城県 ]

宮城県国際化協会 [ 秋田県 ]

[ 山形県 ]

[ 福島県 ]

[ 茨城県 ]

[ 栃木県 ]

[ 群馬県 ]

[ 埼玉県 ]

[ 千葉県 ]

[ 東京都 ]

[ 神奈川県 ]

[ 新潟県 ]

[ 富山県 ]

[ 石川県 ]

[ 福井県 ]

[ 山梨県 ]

[ 長野県 ]

[ 岐阜県 ]

[ 静岡県 ]

[ 愛知県 ]

[ 三重県 ]

[ 滋賀県 ]

[ 京都府 ]

[ 大阪府 ]

[ 兵庫県 ]

[ 奈良県 ]

[ 和歌山県 ]

[ 鳥取県 ]

[ 島根県 ]

[ 岡山県 ]

[ 広島県 ]

[ 山口県 ]

[ 徳島県 ]

[ 香川県 ]

[ 愛媛県 ]

[ 高知県 ]

[ 福岡県 ]

[ 佐賀県 ]

[ 長崎県 ]

[ 熊本県 ]

[ 大分県 ]

[ 宮崎県 ]

[ 鹿児島県 ]

[ 沖縄県 ]

EVEは「日本人と海外の皆様の交流」・「日本に興味を持って頂いている海外の皆様への情報発信」・「海外に興味を持っている日本人への情報提供」を目的としています。

EVEは個人が制作・運営・管理するサイトです。不備な点も多いかと思いますがご理解の程、お願い致します。

また、EVEを介したサイトの閲覧、ご利用はお客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。 EVEからリンクされているサイトは、それぞれの運営者の責任によって運営されており、また、EVEに掲載されている広告からリンクされているサイトは広告主の責任により運営されています。 EVEはこれらのサイトについて、違法なものでないこと、内容が正確であること、不快な内容を含まないものであること、利用者が意図していない情報を含まないものであることなどを一切保証いたしません。

検索方法

○この検索システムは任意の「キーワード」から、当サイト内のウェブページを自由に検索することができます。

○キーワードを「半角スペース」で区切ることで、複数キーワードによる検索が可能です。

○キーワードで使用する「英字」の場合、大文字と小文字は区別されません。

○キーワードで使用する「英字」の場合、大文字と小文字は区別されません。